Edith Hillbrenner

geb. Boldes mit Tochter Melitta ca. 1937

Heimkehr nach Recklinghausen

Leid

Hitler war schon ein paar Monate an der Macht. Die ersten Standesbeamten weigerten sich bereits, Ehen zwischen Juden und Nichtjuden zu schließen. Meinen Großvater Wilhelm Hillbrenner schreckte das nicht. Er hatte sich in Edith Boldes, eine bildhübsche Jüdin, verliebt und wollte sie zur Frau, sie und keine andere. Also heirateten sie im Sommer 1933.

Kennen- und lieben gelernt haben sie sich im Tennis-Verein von Marl-Hüls. Rudolf Boldes, Ediths Vater, war damals ein stadtbekannter Möbelschreiner mit einem ansehnlichen Möbelgeschäft auf der Hülsstraße. In jeder Marler Bergmannswohnung stand ein Möbel aus dem Hause Boldes.

Doch schon bald lebte die Familie Boldes nur noch von der Hand in den Mund. Das stetig sinkende Familieneinkommen nährte sich von den Ratenzahlungen vergangener Verkäufe. 1937 wurde Rudolf wegen Rassenschande denunziert und einige Wochen eingesperrt. Der antijüdische Boykott, der Terror der SA, die das Möbelgeschäft überfielen und Rudolf Boldes mit der Waffe bedrohten, die Haft im Gestapo-Gefängnis, schließlich die Pogromnacht vom 9. November 1938, all das brach die Herzen der einst stolzen jüdischen Marler Familie.

Ediths jüngere Geschwister verließen Deutschland Richtung Palästina, England und Dänemark. Sie gründeten ihre eigenen Familien, bauten anderswo jüdische Gemeinschaften und den Staat Israel mit auf.

Rudolf und Paula Boldes zogen in eine Ein-Zimmer-Wohnung nach Recklinghausen. Im Januar 1942 wurden sie ins Ghetto Riga deportiert und bald nach ihrer Ankunft ermordet. Rolf Abrahamsohn sel. A., der spätere Recklinghäuser Gemeindevorsitzende und Zeitzeuge der Schoa, war damals 18-jährig unter den Deportierten und wurde zum Zeuge des Leids seiner eigenen Familie wie auch des Leids meiner Urgroßeltern. Ihre Namen sind eingraviert auf dem Denkmal für die Opfer der Schoa auf dem jüdischen Friedhof in Recklinghausen.

Mut

Edith und Willi Hillbrenner lebten damals in einer Bergmannswohnung in der Gersdorffstraße in Marl-Hüls. 1935 wurde meine Mutter Melitta geboren. Sie hat als einzige der zehn Enkel von Rudolf und Paula die Großeltern kennenlernen dürfen. Willi arbeitete als kaufmännischer Angestellter auf der Zeche Auguste-Victoria. Er blieb standhaft, als die Nazis ihn drängten, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Dass Edith sich auf den drängenden Wunsch ihres frommen Schwiegervaters hatte überreden lassen, zum katholischen Glauben überzutreten, spielte in der Rassenideologie des NS-Staates keine Rolle. Sie blieb im Jargon der Nürnberger Rassegesetze „Volljüdin“, meine Mutter, mein 1940 geborener Onkel Ulrich blieben „Halbjuden“.

Ohne den mutigen und unerschütterlichen Schutz meines Großvaters wären sie wie die Millionen in die Todeslager deportiert und ermordet worden. So blieb es bei einer späten Verschleppung Ediths in ein Arbeitslager im Herbst 1944, während die Kinder Melitta und Uli in katholischen Waisenhäusern Schutz fanden. Willi arbeitete nach ein paar Jahren als Wehrmachtssoldat ab 1943 wieder auf der Zeche.

Bis im März 1945 US-Soldaten vor seiner Tür standen und ihn fragten, ob es stimme, dass er all die Jahre zu seiner jüdischen Frau gestanden habe, und die ihn, als er dies bejahte, zum Bürgermeister von Hüls ernannten. Das blieb mein Großvater nur ein paar Wochen, denn das Amt gab es offiziell nicht, bald wurde er Polizeichef von Marl, später Sozialdezernent der Stadt. Einer der glücklichsten und bewegendsten Momente in Ediths Erinnerung blieb zeitlebens der Tag, als sie nach einem mehrtägigen Fußmarsch aus dem Lager vor ihrem erstaunten Ehemann in dessen Amtsstube stand.

Hoffnung

In den Jahrzehnten nach dem Krieg lebten Edith und Willi Hillbrenner ein glückliches Leben in Hüls. Sie waren geachtete Bürger Marls, pflegten enge Freundschaften, reisten, engagierten sich sozial. Ständig war Besuch im Haus (mittlerweile in der Bachstraße 3), aus der Stadtpolitik, aus den Kirchen, Vereinen. An Ediths Geschwister, ihre Nichten und Neffen aus Israel erinnere ich mich gut. Bis heute stehen wir in engem Kontakt.

1989 starb Willi. Nach 54 erfüllten Ehejahren kämpfte sich Edith nun allein durchs Alter. Sie stützte sich auf die kleiner werdende Schar ihrer Freundinnen und knüpfte an alte Beziehungen an. Eine besonders wertvolle Freundin aus alter Zeit war Ruth Eichmann sel. A., die als Schwester Johanna Oberin der Ursulinen in Dorsten geworden war, später auch Gründerin des dortigen „Jüdischen Museum Westfalen“.

Ruths Mutter Martha, Ediths beste Freundin, war einst mit meiner Großmutter ins Arbeitslager deportiert worden. Edith fuhr, wann immer möglich, nach Dorsten, schüttete Ruth ihr Herz aus. Als alte Frau fiel ihr Blick immer öfter zurück in die Kindheit. Sie wollte das Band zu ihren ermordeten Eltern wieder enger knüpfen. Sie wollte zurück zu ihren Wurzeln, zurück ins Judentum, wollte auf dem jüdischen Friedhof an der Seite ihrer Großmutter Rosa Neugarten, der Mutter von Paula Boldes, beerdigt werden. All das verriet sie Ruth Eichmann noch. Dann starb sie 1997 ohne je mit uns, mit ihrer Familie darüber gesprochen zu haben.

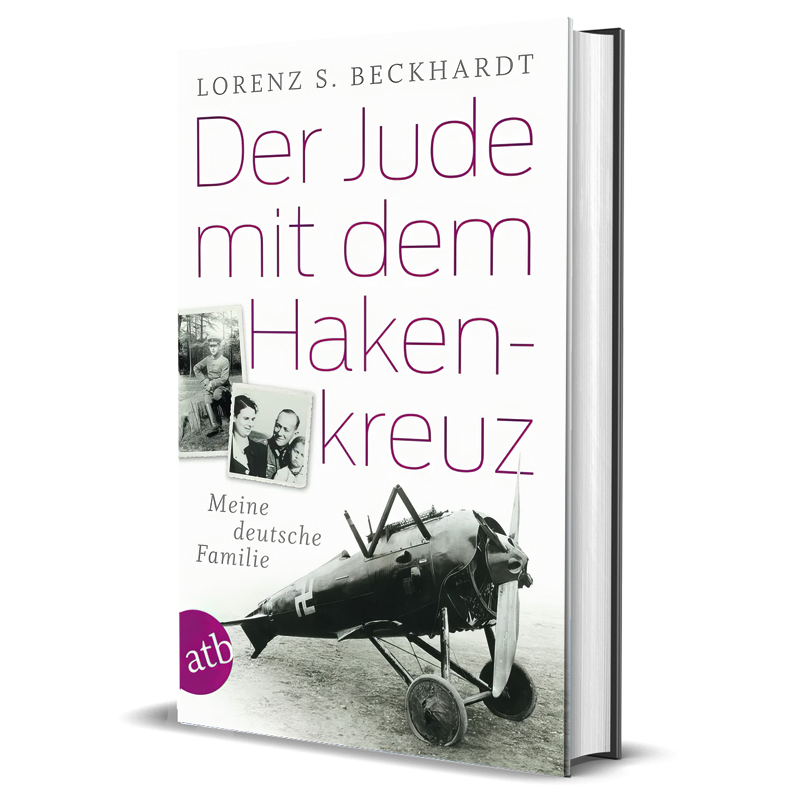

Die Lebensgeschichten der Familien Beckhardt und Boldes von der Kaiserzeit bis in die Bundesrepublik Deutschland können Sie nachlesen in „Der Jude mit dem Hakenkreuz“, Aufbau-Verlag, Berlin 2014.

https://bit.ly/3rJ8NNX

Journalist Lorenz Salomon Beckhardt liest aus seinem Buch „Der Jude mit dem Hakenkreuz“

Heimkehr

So waren wir erstaunt und bewegt, als wir Jahre später bei einem Besuch bei Ruth in Dorsten vom letzten Wunsch Ediths erfuhren. Für mich als Familienmensch und traditionsbewussten Juden war schnell klar, dass ich den Willen meiner Großmutter sel. A. erfüllen müsse. Zu diesem Zeitpunkt lagen ihre sterblichen Überreste zusammen mit Willis Asche in einem Grab auf einem Bochumer Friedhof.

In den letzten Jahren ist meine Beziehung zur jüdischen Gemeinde Recklinghausens enger geworden. Ich habe ein Buch über das Leben der Familie geschrieben, traf Rolf Abrahamsohn und viele weitere Zeitzeugen, sprach zu den Gedenkveranstaltungen Anfang November auf dem Friedhof, auf dem meine Ururgroßmutter begraben liegt, und die Namen meiner Urgroßeltern eingraviert als letztes Zeugnis ihres irdischen Daseins zu sehen sind.

Im August 2023 ist Edith endlich heimgekehrt. Wir konnten ihre Gebeine und Willis Urne auf den Friedhof am Nordcharweg umbetten. Dort wird sie mit uns auf die Ankunft des Messias warten. Bis dahin bleiben meine Großeltern mir und allen Nachkommen ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Gerechtigkeit und Liebe auf Erden keine Utopie bleiben müssen.

Lorenz Salomon Beckhardt