Ein Werk des kreativen Widerstands

Manchmal entfaltet eine kleine, unscheinbare Tat – wie die Veröffentlichung eines einzigen Hefts – eine Wirkung, die das Leben vieler Menschen beeinflusst und noch Jahrzehnte später nachklingt. So lernen wir nun die erstaunliche und bis vor kurzem unentdeckte Geschichte eines Dortmunder Juden kennen, die 80 Jahre lang im Verborgenen lag.

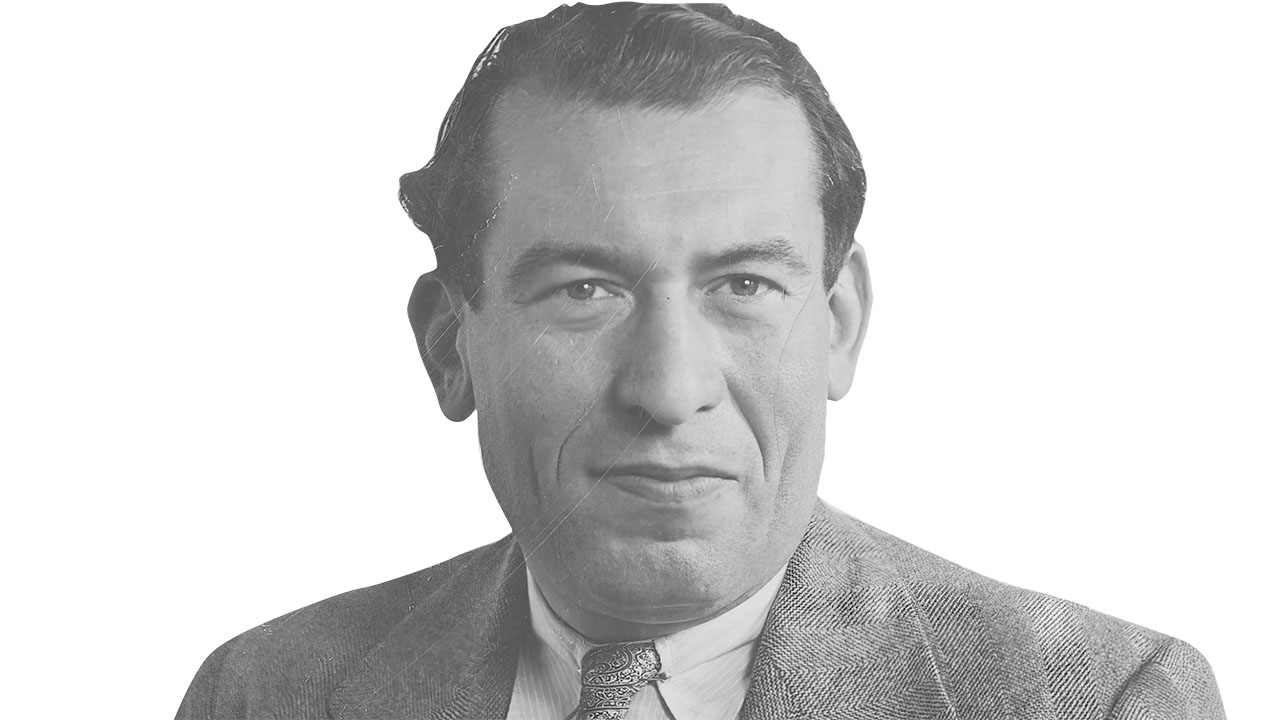

Curt Bloch (© Bloch Family)

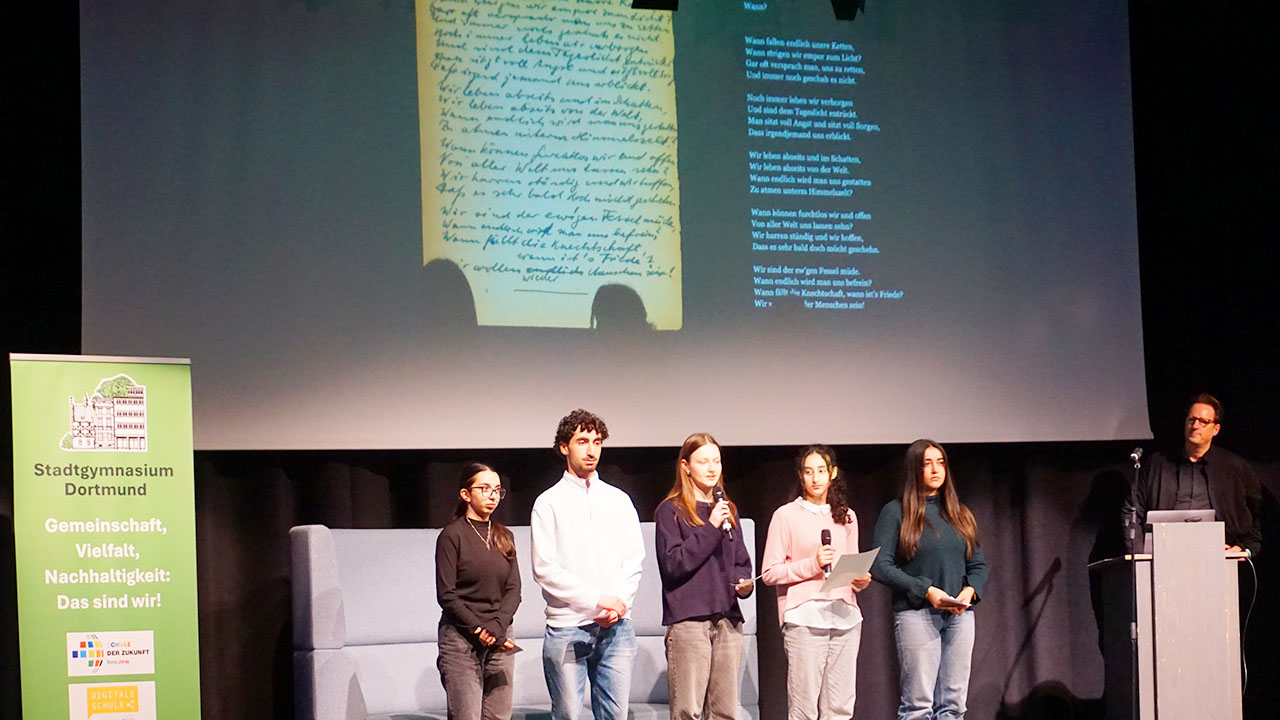

Am 6. November kehrte der bislang weitgehend unbekannte deutsch-jüdische Autor Curt Bloch symbolisch an seine ehemalige Schule, das Stadtgymnasium, zurück, das er vor 100 Jahren besucht hatte. In einem Vortrag boten der Wiesbadener Designer und Autor Thilo von Debschitz, der Blochs Geschichte entdeckte, und seine in New York lebende Tochter Simone Bloch Einblicke in dieses außergewöhnliche Vermächtnis.

Eine Dortmunder Familie

Curt David Bloch wurde am 9. November 1908 in Dortmund als Sohn des ehemaligen Weltkriegssoldaten, Bildhauers und Kaufmanns Siegfried Bloch und dessen Frau Paula geboren. Er wuchs mit seinen Schwestern im Familienhaus an der Reinoldistraße 21 auf, wo seine Mutter auch einen Feinkostladen führte. Curt legte sein Abitur am Stadtgymnasium ab und studierte anschließend, wie es damals üblich war, Rechtswissenschaften in Bonn, Berlin, Freiburg und Erlangen, wo er erfolgreich promovierte. 1931 kehrte er nach Dortmund zurück, um bei der Staatsanwaltschaft und den Gerichten zu arbeiten.

Paula und Siegfried Bloch (© Bloch Family)

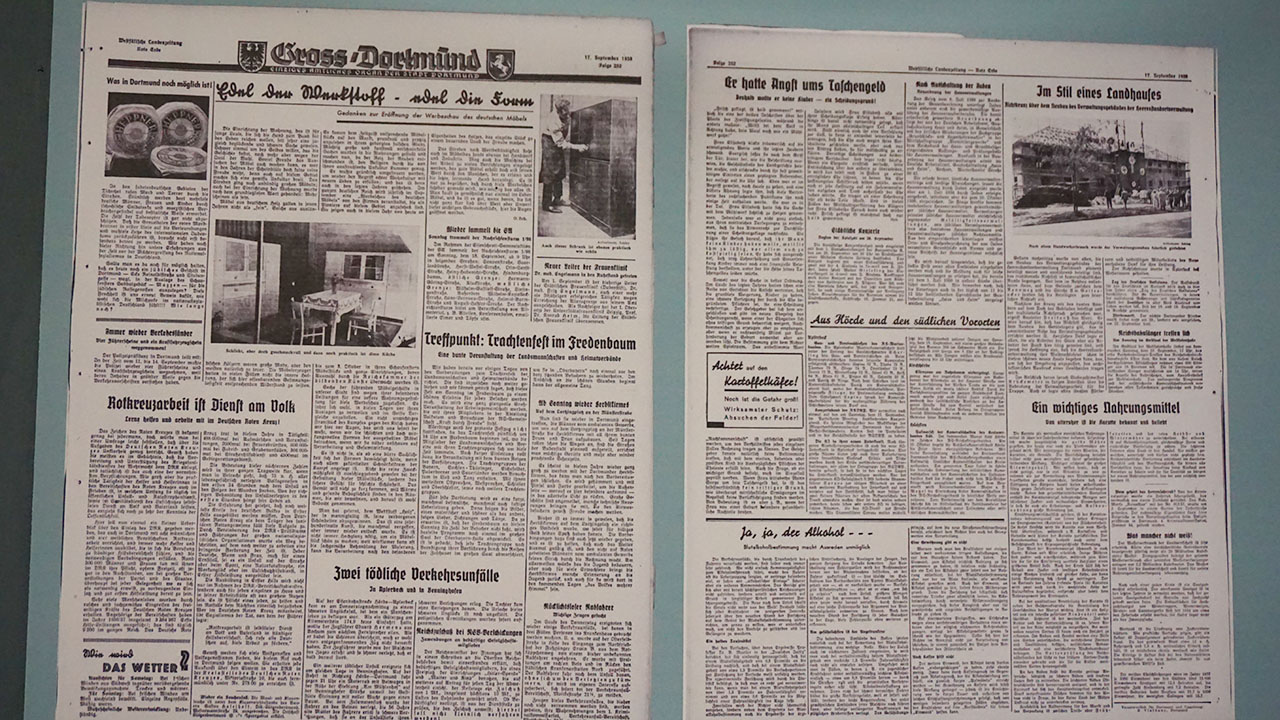

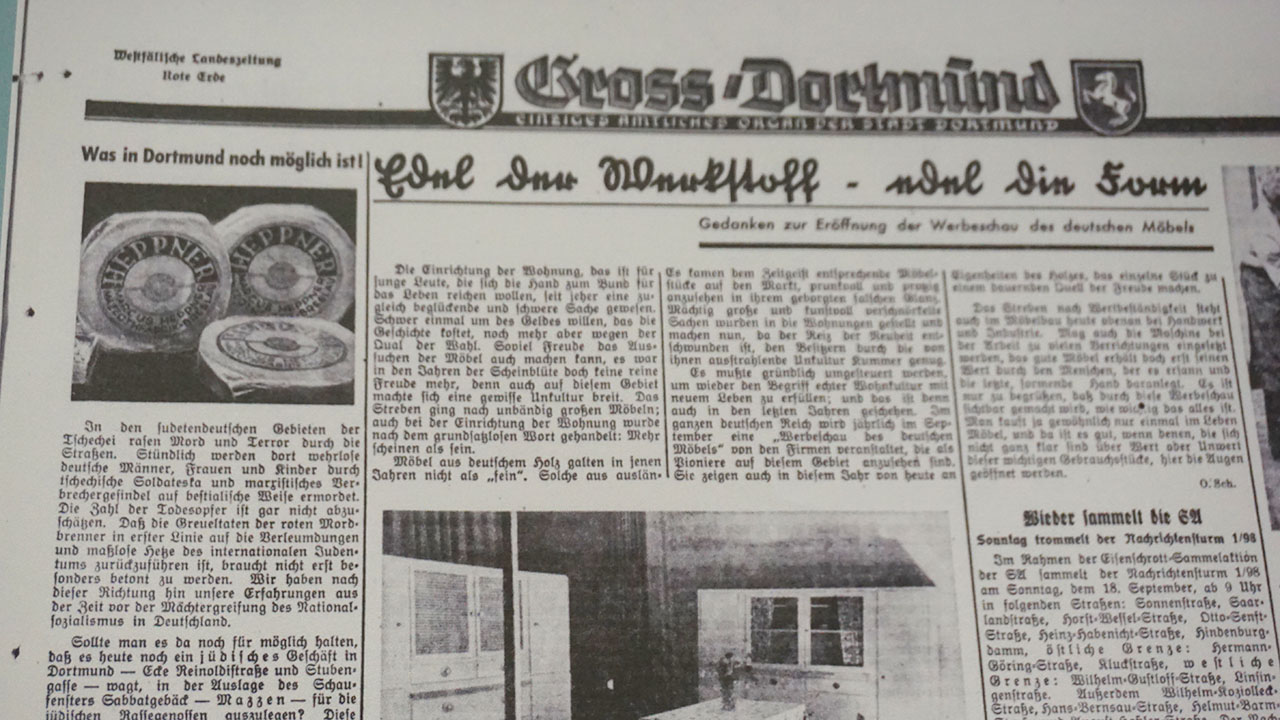

Mit dem wachsenden Antisemitismus erlebte Bloch auch zunehmend persönliche Angriffe: Bei einem Überfall wurde er so schwer verletzt, dass ihm die Nase gebrochen wurde. Die Repressionen verschärften sich, und 1934 flogen die ersten Steine durch das Schaufenster des Feinkostladens seiner Mutter. In der Zeitung, für die Bloch früher regelmäßig schrieb – dem „General-Anzeiger für Dortmund“, damals die größte Zeitung außerhalb Berlins – erschien ein diffamierender antisemitischer Artikel, der gezielt gegen den Laden seiner Mutter gerichtet war. In dem Artikel wurde die Tatsache, dass im Schaufenster ihres Ladens Matzen für „jüdische Rassengenossen“ ausgelegt wurden, als Frechheit bezeichnet: „Diese Frechheit ist uns erneut Beweis dafür, wie wohl sich die Mischpoke im nationalsozialistischen Deutschland fühlt!!! Wie lange noch?“ (General-Anzeiger für Dortmund, Folge 252, 17.09.1938). Während der Reichspogromnacht 1938 wurde das Geschäft endgültig zerstört.

Man weiß, ich bin geboren

Im Sternbild des Skorpion

Und hab mein Herz verloren

Drum an die Revolution.

Denn an meinem Geburtstag

Ist schon so viel passiert.

Da ist es ganz natürlich:

Ich wurde infiziert.

[…]

November ‘38

Wird unvergessen sein.

Man schändet Synagogen,

Schlug alles kurz und klein.

Hat man auf solchem Datum

Das Licht der Welt erblickt,

Dann ist man unwillkürlich

Politisch angetickt.

[…]

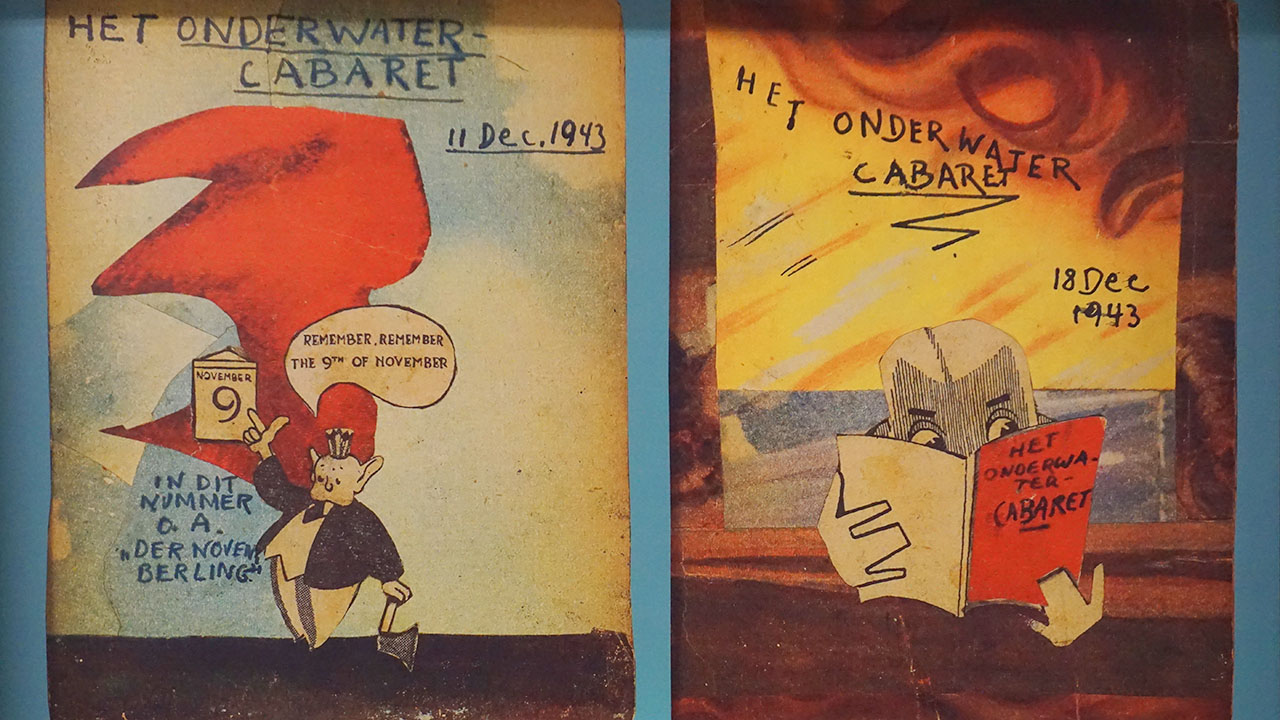

(Het Onderwater Cabaret, Nr. 17, 11.12.1943, Auszug aus dem Gedicht „Der Novemberling“)

1. Jahrgang, Nr. 17 – Curt Bloch

Der Untergrund und das „Unterwasser-Kabarett“

Mit dem Berufsverbot für jüdische Anwälte im Jahr 1933 musste Curt Bloch seine juristische Laufbahn aufgeben und floh in die Niederlande. Dort hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und engagierte sich als Jurist für den Judenrat, wo er Juden beriet, die ins Ausland fliehen wollten. Doch nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1940 wurde die Lage auch in den Niederlanden für Juden zunehmend gefährlicher. Die systematische Ausgrenzung begann mit Registrierungen, dem Verlust von Arbeitsplätzen, dem „J“ im Ausweis und dem Zwang, den gelben Stern zu tragen. Trotz dieser wachsenden Bedrohung entschied sich Bloch, in den Niederlanden zu bleiben.

Wir leben abseits und im Schatten,

Wir leben abseits von der Welt.

Wann endlich wird man uns gestatten

Zu atmen unterm Himmelszelt?

(Het Onderwater Cabaret, 2. Jahrgang, Nr. 29, 4.7.1944, „Wann?“)

2. Jahrgang, Nr. 29 – Curt Bloch

Als im Juni 1942 die Deportationen begannen, blieb ihm jedoch nur der Gang in den Untergrund. Von August 1943 bis zur Befreiung im April 1945 lebte er versteckt, oft auf Dachböden wie in Enschede. Bloch war einer von ca. 28.000 Juden, die sich in den Niederlanden vor der Verfolgung versteckten, unterstützt von einem Netzwerk mutiger Helfer, welcher ein Teil der größten Widerstandsaktion in Europa war. In Niederlanden und u.a. in Enschede organisierten der Judenrat, die evangelischen Kirchenführer und Teile der lokalen Bevölkerung ein Netzwerk, um – trotz des hohen Risikos dabei selbst einzugehen – Juden zu verstecken und zu schützen. Diese mutige Zusammenarbeit half, zahlreiche Leben zu retten.

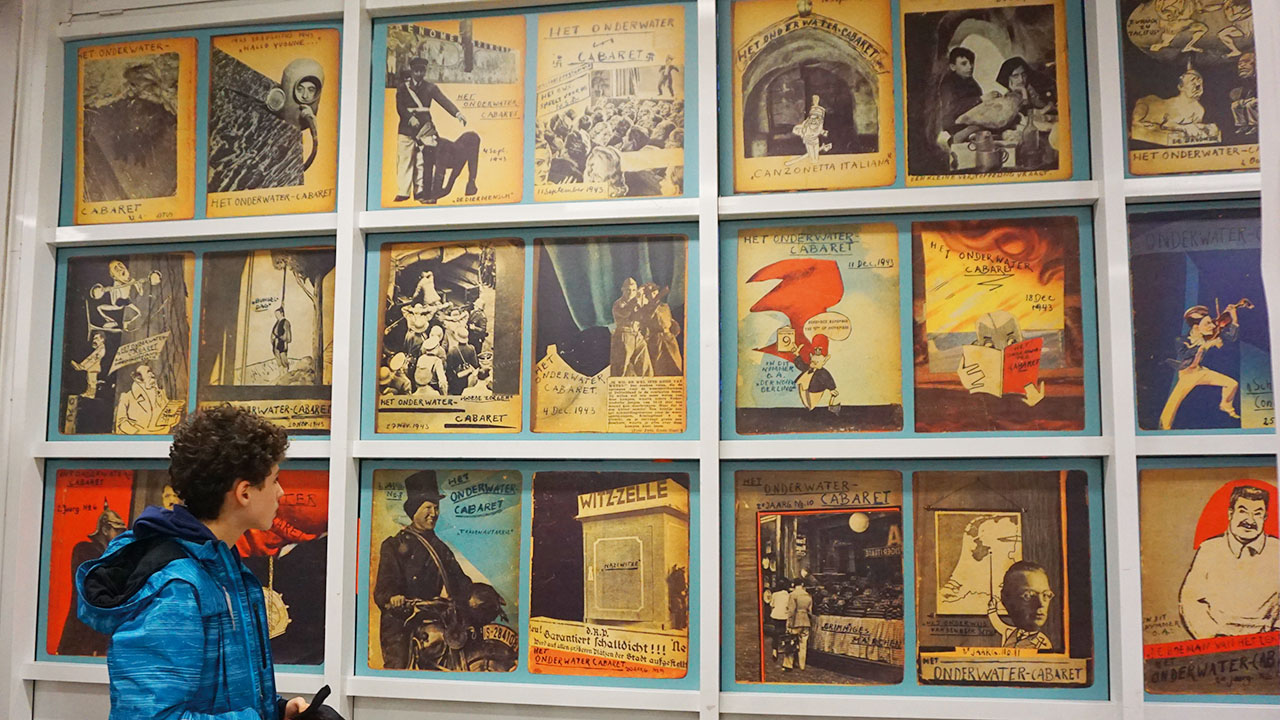

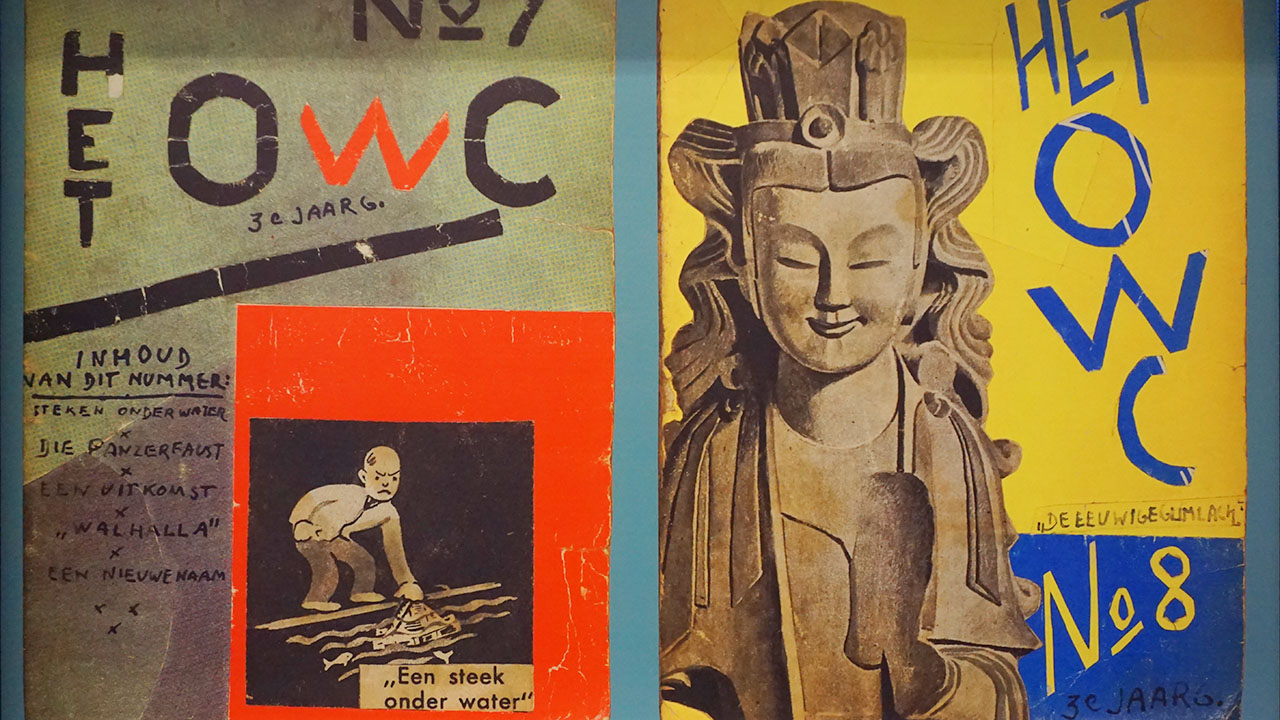

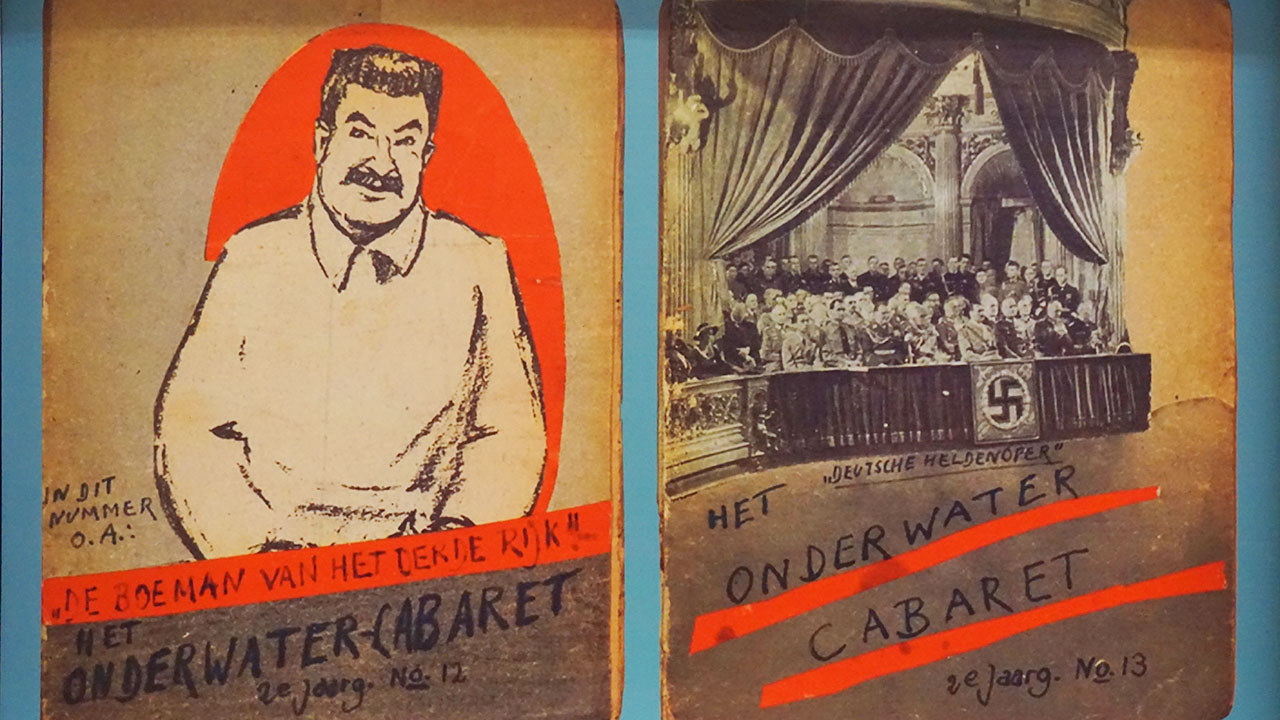

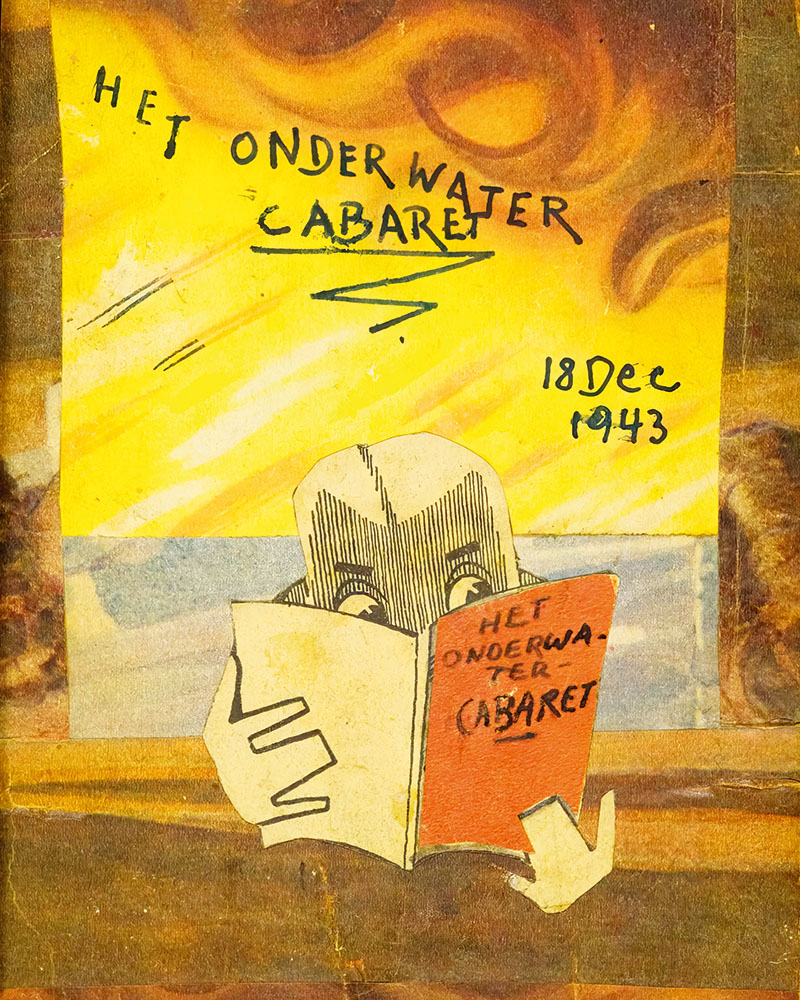

Um der Angst, Einsamkeit und Untätigkeit zu entkommen, schuf Curt Bloch in seinem Versteck das wöchentliche satirische Magazin „Het Onderwater-Cabaret“ – eine kreative Form des Widerstands. Der Name verweist auf das „Untertauchen“ der Verfolgten. Zwischen dem 22. August 1943 und April 1945 verfasste Bloch 96 Einzelhefte mit fast 500 Gedichten auf über 1.700 Seiten. Jedes Heft, im handlichen Postkartenformat, enthielt 20 Seiten handgeschriebener satirischer Gedichte und von Bloch gezeichnete Karikaturen. Diese kleinen Magazine, die leicht in die Tasche passten, zirkulierten unter anderen Versteckten und deren Unterstützern.

HET ONDERWATER CABARET

– 18. Dec. 1943 – 1. Jahrgang, Nr. 18

HET ONDERWATER CABARET

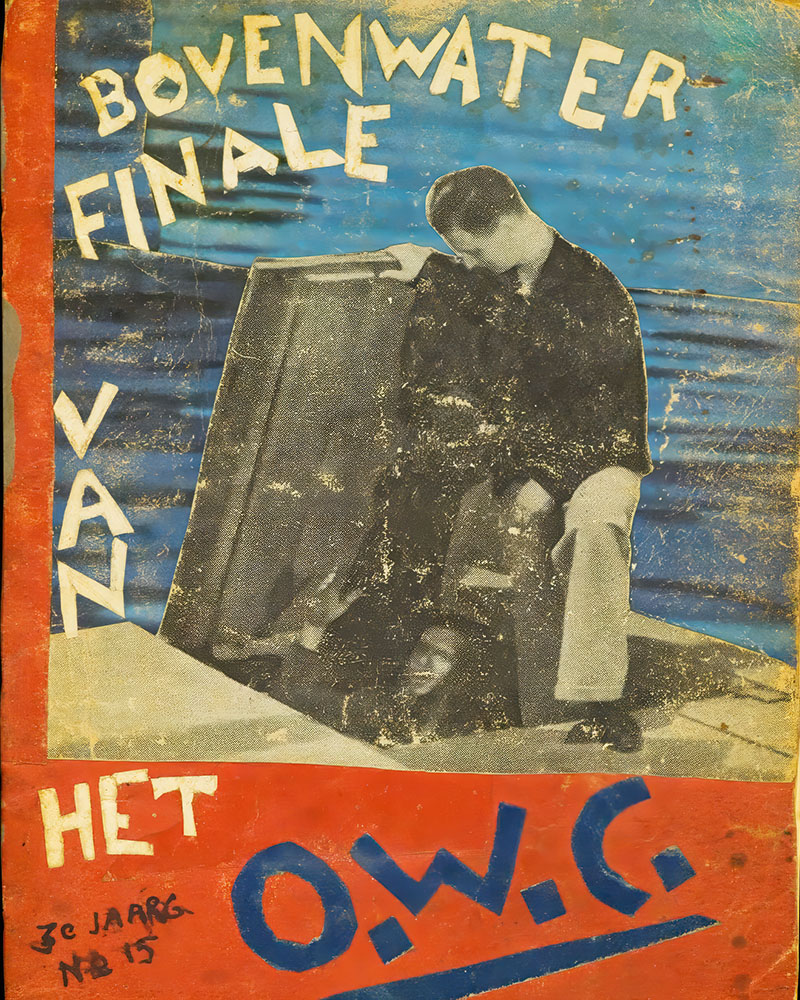

– 3. April 1945 – 3. Jahrgang, Nr. 15

3.4.1945, 3. Jahrgang, Nr. 15

– Bevrijd!

3.4.1945, 3. Jahrgang, Nr. 15

– Freiheit!

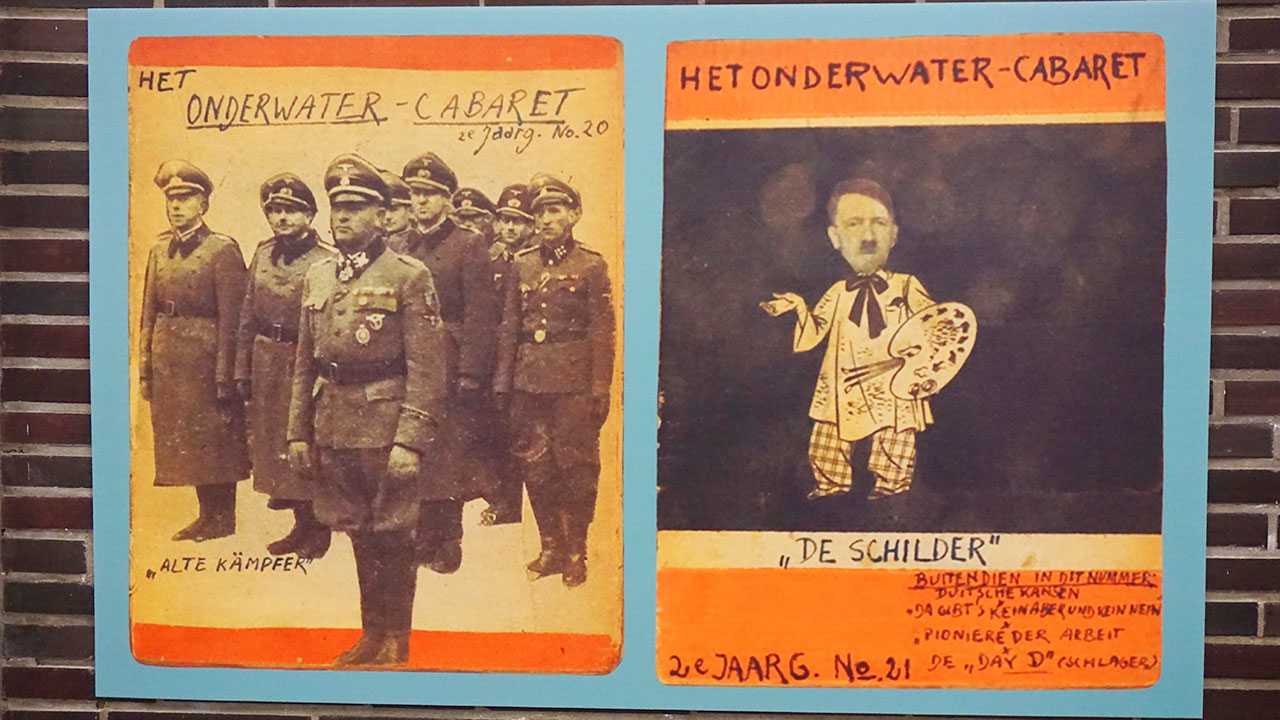

Bloch kommentierte in seinem politischen Kabarett teils niederländisch, teils deutsch den Kriegsverlauf, die Verbrechen des NS-Regimes, die Nazi-Propaganda und das Schicksal seiner Familie, verspottete die Nationalsozialisten und reflektierte literarisch in seinen Texten seine inneren Kämpfe. Trotz schlechter Papierqualität und knapper Ressourcen illustrierte er die Titelblätter mit Karikaturen und Collagen, indem er Bilder aus Zeitungen und Untergrundmagazinen schnitt.

Für Bloch, der seinen Humor nie verlor, war das Schreiben ein Akt seines persönlichen Widerstands. Er wusste, falls er als Jude entdeckt würde, müsste er ohnehin sterben – die Hefte waren sein Weg zu kämpfen. Der Taschentransport dieser Widerstandspostille war ebenfalls lebensgefährlich. Dennoch lasen etwa 30 Menschen jede Ausgabe, bevor sie zu ihm zurückkehrte. Diese jeweils samstags verteilten ironisch-satirischen Gesamtkunstwerke – kurz „HOC“ genannt – enthüllten die Propaganda der Nazis und halfen Bloch und anderen Untergetauchten die dunklen Zeiten zu überstehen trotz der bedrückenden Situation Mut und Humor zu bewahren.

[…]

Doch die Zeit ist längst verflossen

Und bei den Parteigenossen

Und bei Adolf ist die Laune

Heute eine reichlich downe.

Jeder fühlt: Es läuft zum Schlusse,

Denn von Osten kommt der Russe

Und von Westen Eisenhower.

Man spürt deutlich: Auf die Dauer

Wird das Hakenkreuz erliegen.

[…]

(Het Onderwater Cabaret, 3 Jahrgang, Nr. 11, 17.03.1945,

Auszug aus „Selbstgespräch in Berchtesgaden“)

3. Jahrgang, Nr. 11 – Curt Bloch

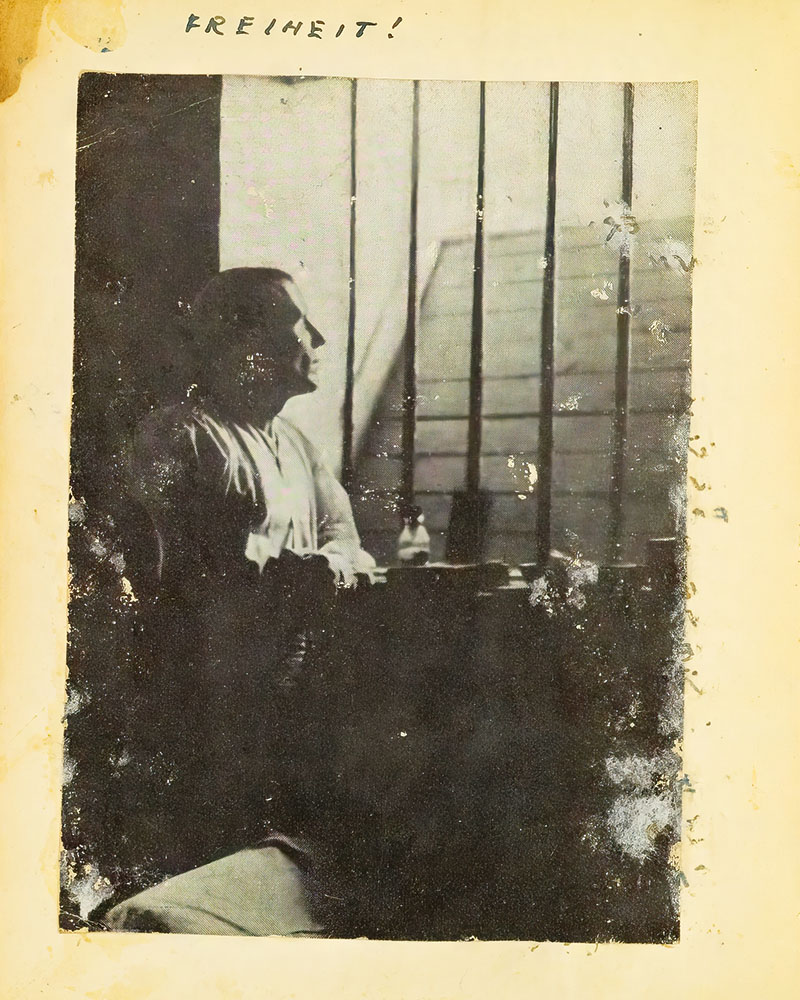

„Denn mein Käfig steht offen“

3. Jahrgang, Nr. 15 – Curt Bloch

Nach der Befreiung von Enschede am 3. April 1945 veröffentlichte Curt Bloch die letzte Ausgabe seines HOC-Magazins mit dem Titel „Überwasser-Finale des Unterwasser-Kabaretts“. Erst nach Kriegsende erfuhr Bloch, dass er der einzige Überlebende seiner Familie war. Seine Mutter Paula und Schwester Helene, die ebenfalls in die Niederlande geflohen waren, wurden 1943 nach Sobibor deportiert und ermordet. Auch seine Schwester Erna und ihr Mann wurden nach Riga deportiert und getötet.

In den Niederlanden lernte Bloch eine Auschwitz-Überlebende aus Dortmund, Ruth Kan, kennen. Die beiden heirateten 1946 und wanderten 1948 in die USA aus. Bloch ließ die Hefte seines Magazins binden und nahm sie mit nach Amerika. Später nutzte er Versorgungsbezüge, die ihm nachträglich gewährt wurden, und machte sich als Antiquitätenhändler selbstständig. In den 70er kam Curt nach Dortmund, um das Grab seines 1934 verstorbenen Vaters auf dem jüdischen Teil des Dortmunder Friedhofs zu besuchen und traf sich mit seinen alten Klassenkameraden wieder, die ihn mit einem erstaunlichen „Curt, mit dir hätten wir gar nicht gerechnet!“ begrüßten.

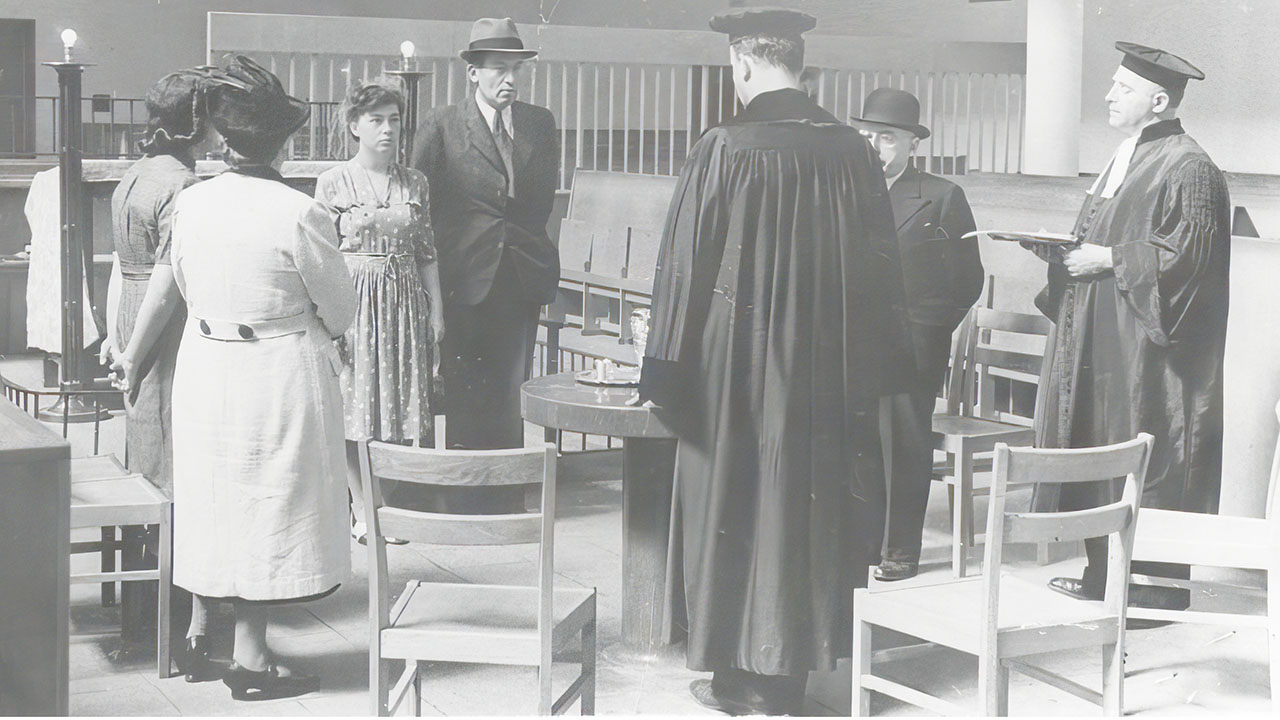

Trauung von Ruth und Curt Bloch in Amsterdam, Juli 1946 (© Bloch Family)

Curt Bloch starb 1975 in New York, wo seine Frau Ruth und Tochter Simone weiterhin leben.

Fast 80 Jahre lang bewahrte die Familie Bloch die Hefte des „Onderwater-Cabaret“ in einer Kiste in New York wie einen wertvollen Schatz auf. Trotz der anfänglichen Skepsis ihrer mittlerweile 98-jährigen Mutter Ruth entschied seine Tochter Simone, dass die Welt von diesem einzigartigen Vermächtnis erfahren sollte. Mithilfe des Wiesbadener Designers Thilo von Debschitz wurde Blochs Nachlass entdeckt und Ende 2023 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Erstausstellung der Hefte fand im Jüdischen Museum Berlin unter dem Titel „Mein Dichten ist wie Dynamit“ statt. Parallel dazu entwickelte von Debschitz eine Website, curt-bloch.com, die alle 96 digitalisierten Ausgaben des Magazins dreisprachig zugänglich macht und historische Informationen bereitstellt.

Auf der Webseite werden Curt Blochs Gedichte auf Deutsch, Niederländisch und Englisch präsentiert und von einer Vielzahl von Persönlichkeiten vorgetragen – darunter Schauspieler und Holocaustüberlebende. Besonders bewegend ist, dass auch seine Witwe, Ruth Bloch, eine dieser Lesenden ist.

Und wenn der Krieg vorbei ist

Und die Laternen brennen

Wird das Unterwasser-Kabarett

Einst über der Erde enden.

[…]

(HOC 1. Jahrgang, Nr. 2, 30.08.1943

Auszug aus „Die Gala-Vorstellung des OWC“)

1. Jahrgang, Nr. 2 – Curt Bloch

Die Veröffentlichung von Curt Blochs Werken hat eine Welle des Interesses ausgelöst, die sich in zahlreichen Zeitungs- und Fernsehberichten widerspiegelt. In den Niederlanden ist ein Buch „Het Onderwater Cabaret: Satirisch verzet van Curt Bloch“ von Gerard Groeneveld erschienen. Bei der Buchpräsentation traf Simone Bloch unerwartet eine mittlerweile 90-jährige Frau, die als Kind ihren Vater kannte, weil er sich unter anderem im Haus ihrer Eltern versteckte. Curt Bloch schenkte dem Mädchen zum Abschied eine Kette seiner im KZ verstorbenen Schwester – und 80 Jahre später gab die alte Frau diese Kette in den Besitz der Familie Bloch zurück. Das einzige, was von Blochs geliebter Schwester übrig geblieben ist.

Was einst ein kleines Publikum hatte, erreicht heute Menschen weltweit – von Deutschland bis New York. Thilo von Debschitz ist überzeugt, dass Blochs Werke, die nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam sind, in Schulen gelehrt werden sollten – und am 6. November wurden zahlreiche Gedichte von den Schülern des Stadtgymnasiums vorgetragen. Für Simone Bloch war es besonders emotional und bedeutungsvoll zu erleben, wie die Gedichte ihres Vaters in seiner ehemaligen Schule vorgetragen wurden. Es berührte sie zutiefst, dass diese Werke offenbar Teil des Schulprogramms werden – ein eindrucksvolles Zeugnis der Anerkennung und Wertschätzung für das Erbe ihres Vaters.

Blochs Gedichte sind auch heute noch erschreckend aktuell und einige Zeilen scheinen direkt von unserer heutigen Zeit zu sprechen: „Wenn man euch eure alten Fehler nun wiederum vergessen lässt, dann führt ein neuer Puppenspieler euch zu ´nem neuen Schlachtefest.“ In einer Zeit, in der Populismus und Nationalismus wieder auf dem Vormarsch sind, erinnern Blochs Texte daran, wie wichtig es ist, solchen Strömungen mit Kreativität und Mut zu begegnen. Sein Werk zeigt, wie Humor, Satire und Menschlichkeit selbst in den dunkelsten Zeiten Widerstandskraft und Hoffnung spenden können.

Vielleicht kommen euch die Gedichte,

Die ich in eurer Sprache schrieb,

In spätren Zeiten zu Gesichte,

Und täten sie’s, wär mir’s recht lieb.

Und lest ihr sie, müsst ihr nicht denken,

Die sind nun nicht mehr aktuell,

Drum kann man sich das Lesen schenken,

Drum weg damit und möglichst schnell.

[…]

(HOC 2. Jahrgang, Nr. 23, 03.06.1944,

Auszug aus „An meine deutschen Leser“)

https://curt-bloch.com/de/magazin/2-jahrgang-nr-23/2/an-meine-deutschen-leser/

Simone Bloch, Tochter von Curt Bloch, lernt

Wolfgang Polak kennen, der ebenfalls in Dortmund geboren wurde

und in die Niederlandenfliehen musste.

Foto: Katja Reichman i.A. v. Rabbinat Dortmund

v.l.n.r.: Stefanie Klimasch, Schulleiterin des Stadtgymnasiums;

Simone Bloch, Tochter von Curt Bloch;

Thilo von Debschitz, Wiesbadener Designer, der Blochs Geschichte entdeckte

Foto: Katja Reichman i.A. v. Rabbinat Dortmund

Hana Kopelewitsch

Foto: Katja Reichman i.A. v. Rabbinat Dortmund