Gedenkstunde für den Frieden am Volkstrauertag, 17.11.2024

Die vollständige Rede von Sharon Fehr, Ehrenvorsitzender der Jüdischen Gemeinde Münster, im Rahmen der Gedenkstunde für den Frieden am Volkstrauertag, 17.11.2024

Sharon Fehr, Ehrenvorsitzender und Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Münster

Foto: Andreas Krumbeck, Greven

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Dietrich Aden,

verehrte Damen und Herren,

es ist mir eine große Ehre, als Ehrenvorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Münster anlässlich des Volkstrauertages zu Ihnen zu sprechen.

Ich begrüße Sie alle herzlich mit SHALOM Alechem.

Wir haben vergangenen Freitag vor einer Woche in einer Gedenkveranstaltung in unserer Synagoge in Münster an die Pogrome der Nazis vom November 1938 – also vor genau 86 Jahren – erinnert.

Hier und heute gedenken wir der Opfer von Gewalt, Verfolgung, Vertreibung, Deportation und Krieg.

Wir gedenken der Kinder, Frauen und Männer aller Völker, die ohne Grund ihr Leben verloren haben.

Wir gedenken des unermesslichen Leids, das Menschen über Menschen gebracht haben.

In diesem Jahr jährt sich zum 106. Male das Ende des 1. Weltkrieges, in dem neun Millionen Soldaten und sechs Millionen Zivilisten um` s Leben gekommen sind.

An diesem Tag gedenken wir, die Juden in Deutschland, auch der jungen jüdischen Männer, die in der deutschen Armee kämpften.

Wie ihre nichtjüdischen Kameraden waren sie im August 1914, voller Begeisterung, in den Krieg gezogen. Viele von ihnen waren noch halber Kinder.

Es waren mehr als 100 000 jüdische Soldaten bei einer jüdischen Gesamtbevölkerung von etwa 600 000 im sogenannten Deutschen Reich.

Sie wollten nicht nur für ihr Vaterland kämpfen. Si e erhofften sich auch, dass sie endlich als gleichberechtigte deutsche Patrioten akzeptiert würden.

Diese Hoffnung auf Gleichberechtigung war für sie ein Ansporn, für Deutschland, für Preußen, für den Kaiser in den Krieg zu ziehen.

Zwar hatten Juden in Deutschland seit 1871 die vollen Bürgerrechte, dies galt jedoch nur formal, denn ihnen war die Teilhabe an vielen gesellschaftlichen Bereichen verwehrt.

Universitätslaufbahnen, höhere Richterämter unerreichbar und auch Offizierskarrieren waren für Juden nahezu unerreichbar.

Wilhelm II schwor in seiner Thronrede am 4. August 1914 die Deutschen auf den Krieg ein und sagte: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche“.

Doch dies waren nur leere Worte. Den jüdischen Deutschen blieb trotz ihres Patriotismus die Anerkennung versagt.

Der Antisemitismus gipfelte in einem Erlass des preußischen Kriegsministers Adolf Wild von Hohen-Born.

Er befahl im Oktober 1916 eine sogenannte „Judenzählung“ mit dem amtlichen Titel „Nachweisung der beim Heere befindlichen wehrpflichtigen Juden“.

Damit reagierte er auf den damals nicht nur in der deutschen Generalität und im Offizierskorps stark verbreiteten Antisemitismus. Juden wurden meist als „Drückeberger“ verunglimpft.

Das Ergebnis dieser „Judenzählung“ wurde aber nicht veröffentlicht. Denn es entsprach nicht dem Bild, das die Antisemiten erwartet hatten.

Von den rund 100 000 jüdischen deutschen Soldaten hatten sich mehr als 10 000 freiwillig zu Fronteinsätzen gemeldet.

Es fielen 12 000, etwa 40 000 kehrten zum Teil schwer verwundet aus dem Krieg zurück.

Nicht wenige waren für ihre Tapferkeit sogar mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet worden.

Mit dieser Anerkennung hofften sie, dass sich nun endlich ihre Lebenssituation verbessern würde, da sie ja jetzt, mit dem höchsten Verdienstorden: dem Eisernen Kreuz, geehrt, anerkannt seien.

Doch weit gefehlt: Mit dem Eisernen Kreuz der ersten Klasse vor der Brust gingen viele von ihnen 20 Jahre später in die Vernichtungslager der Nazis, aus denen sie nicht zurückkehrten.

Avi Primor, der frühere israelische Botschafter in Deutschland, bekannt auch als Autor vieler Sachbücher,

schrieb einen berührenden Roman über zwei junge jüdische Soldaten, die im 1. Weltkrieg die Chance sehen, die Liebe zu ihrem Heimatland zu beweisen.

Der Titel des Romans lautet: „Süß und ehrenvoll“.

Avi Primor verweist damit auf den damals gängigen Spruch: „Süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben“, der oft verwendet wurde, um Soldaten Mut zu machen, ihren Heldenmut und ihre Opferbereitschaft zu glorifizieren.

Die Protagonisten des Romans heißen Ludwig und Louis.

Ludwig, kommt aus bürgerlichen Verhältnissen. Er kann nach Kriegsausbruch seine Einberufung kaum erwarten, zieht freiwillig in den Krieg. Er möchte sich für sein Vaterland auszeichnen.

Louis stammt aus einer Bäckerfamilie in Frankreich.

Er wird mit der deutschen Kriegserklärung gegenüber Frankreich vom 3. August 1914 aus einer unbeschwerten Zeit gerissen.

Gerade hat er sein Abitur mit glänzenden Leistungen bestanden, zieht er willig in den Krieg. Auch für Louis ist es eine Ehre, eine Pflicht gegenüber seinem Vaterland, dem er trotz seiner Ängste an der Front endlich zurückgeben möchte, was es für ihn getan hatte.

Zwei junge jüdische Männer, die durch die Knochenmühle des Krieges getrieben werden. Und die sich irgendwann im Stellungskrieg vor Verdun gegenüberliegen.

Jeder mit seinen Träumen und Wünschen, jeder der Hölle des Krieges ausgeliefert.

Allein um Verdun starben hunderttausende Soldaten. Und noch viel mehr wurden verwundet und verstümmelt.

Nein, die Hölle des Krieges ist weder süß noch ehrenvoll. Auch nicht für Ludwig und Louis, die beiden jungen Männer, die sich begegnen und erschrecken, als sie sich als Juden erkennen und aufeinander schießen. Beide sterben.

Nein, verehrte Damen und Herren, süß und ehrenvoll war der Erste Weltkrieg nicht – und auch die anderen nicht, die ihm bis heute folgten.

Zum Zeitpunkt der Kapitulation des 1. Weltkriegs am 11. November 1918 hatten Millionen von Eltern ihre Söhne, junge Ehefrauen ihre Männer und Geschwister ihre Brüder verloren. Tausende waren in Kriegsgefangenschaft geraten.

Meine Damen und Herren,

Die naive Hoffnung der jüdischen deutschen Soldaten als gleichberechtigte deutsche Bürger anerkannt zu werden, erfüllte sich nicht.

Im Gegenteil: Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs verbreitete sich die sogenannte Dolchstoßlegende.

Die Juden seien gemeinsam mit den Sozialdemokraten und Liberalen dem vermeintlich „unbesiegbaren“ Heer des Kaisers in den Rücken gefallen und hätten so die Niederlage verschuldet.

Es war die Rede von der Planung eines „jüdisch-bolschewistischen Umsturzes“.

Die Juden, die weniger als ein Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachten, waren sofort nach dem Ende des Krieges wieder die Projektionsfläche für Hass, Verleumdung und Ausgrenzung.

Reaktionäre Kräfte bezeichneten die „Weimarer Republik“ als „Judenrepublik“.

Es folgte eine beispiellose antisemitische Hetze.

Wir alle wissen, wohin Hass und Hetze gegen Juden führte:

- zur Außerkraftsetzung der Grundrechte;

- zur braunen Diktatur

- zum Tod der Demokratie,

- zum 2. Weltkrieg und zur Shoa.

Im 2. Weltkrieg starben mehr als 60 Millionen Menschen, darunter sechs Millionen ermordete Juden.

Beide Kriege, der Erste wie der Zweite Weltkrieg waren ein Zivilisationsbruch des 20. Jahrhunderts, ein desaströser Absturz in die Entmenschlichung, wo es keine ethisch moralischen Werte gibt.

Meine Damen und Herren,

heute dürfen wir hier in Deutschland glücklich und dankbar sein, seit fast 80 Jahren in Frieden und Freiheit, in einer stabilen Demokratie zu leben.

Allerdings muss ich leider auch hinzufügen:

Noch stabil! Aber nicht ungefährdet.

Wir beobachten die Korrosion der einst großen Volksparteien bei den Wahlen, die, seit mehr als 70 Jahren, ein Garant für die Stabilität der Demokratie sind.

Der Verlust ihrer Zustimmung in der Bevölkerung hat den rechten Rand geöffnet.

Die Europawahl vom 6. Juni 2024 hat uns in aller Deutlichkeit gespiegelt:

Rechte Populisten und rechtsextreme Menschenfänger gewinnen immer mehr an Einfluss auch und gerade in Deutschland.

Am 1. September 2024, auf den Tag 85 Jahre nach dem Angriff der Wehrmacht auf Polen, wurde im deutschen Bundesland Thüringen eine Partei stärkste politische Kraft, die laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist mit einem Kandidaten an der Spitze, der wie ein Faschist redet und auch so genannt werden darf.

Das ist schwer erträglich und macht diesen 1. September zu einer politischen Wegmarke und einer Mahnung an uns alle.

Mehr als 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Thüringen und in Sachsen haben rechtsextrem gewählt.

Der Wahltrend für die rechtsautoritäre AfD hat sich auch bei den Landtagswahlen Brandenburg für die AfD vor allem unter 16 bis 24 -jährigen fortgesetzt.

Auch wenn die meisten dieser Wähler keine Neonazis sein mögen, ist es dennoch erschütternd, dass es ihnen egal ist, rechtsextrem zu wählen.

Trotz Skandale um die Kandidaten zur Europawahl,

die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall oder das Treffen von Potsdam – die AfD verzeichnet trotz alledem steigende Mitgliederzahlen.

Rassistische und rechtsextreme Positionen, Diskriminierung von Minderheiten sind fester Bestandteil des AfD-Programms und mit Artikel 1 Absatz 1 der im Grundgesetz verankerten unabdingbaren Grundlagen der Menschenrechte absolut unvereinbar.

Auch der Antisemitismus ist keineswegs verschwunden. Im Gegenteil.

Wir spüren, dass sich etwas verändert hat. Und das nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, als tausende Hamas-Terroristen und andere Militante an einem jüdischen religiösen Feiertag auf dem See-, Land- und Luftweg in souveränes israelisches Territorium eindrangen und grauenvollste Massaker, Entführungen, Verstümmelungen, Vergewaltigungen vor allem an so vielen jungen Mädchen, wie sie finden konnten, verübten, bevor die israelischen Sicherheitskräfte ihren Angriff abwehrten.

Seit diesem brutalsten Pogrom nach dem Holocaust haben antisemitische Straftaten massiv zugenommen.

Einmal mehr scheinen Hass und Hetze an Boden zu gewinnen. Einmal mehr fühlen sich Juden in Deutschland nicht mehr sicher. Und das gilt leider auch für die Mitglieder unserer Jüdischen Gemeinde Münster.

Aus der wachsenden Angst folgen Fragen:

- Können wir am Shabbat noch zur Synagoge kommen

- Können wir unsere Kinder noch zum Religionsunterricht in unser jüdisches Gemeindezentrum schicken?

- Sollten wir es besser meiden, in der Öffentlichkeit Hebräisch zu sprechen?

- Sollten wir unsere Gemeindeleitung bitten, Gemeindebriefe nur noch in einem neutralen Umschlag an uns zu adressieren, damit wir nicht als Juden erkannt werden?

Angst und Verunsicherung sind für Juden in Deutschland wieder zur Normalität geworden.

Heute müssen unsere Synagogen, Gemeindeeinrichtungen und Schulen rund um die Uhr polizeilich geschützt werden.

Vor 30 Jahren kamen viele Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion zu uns nach Deutschland und so auch nach Münster.

Sie kamen zu uns, weil sie ohne Antisemitismus leben wollten. Sie kamen zu uns, weil sie sich für ein respektvolles Miteinander in unserer vielfältigen Gesellschaft einsetzen wollten.

Doch die Angst vor Antisemitismus, vor Anfeindungen und Hass ist geblieben. Und nach dem 7. Oktober hat sie sich potenziert.

Die antiisraelischen Reaktionen auf den barbarischen Terror der dschihadistisch islamistischen Hamas-Terroristen führen uns klar vor Augen, dass Antisemitismus nie wirklich weg war.

Für uns Juden ist das eine bittere Erkenntnis.

Doch wer annimmt, Antisemitismus sei nur für Juden eine Gefahr, verkennt seine zersetzende Wirkung.

Was mit Antisemitismus beginnt, endet mit dem zerstörerischen Angriff auf die Fundamente unserer freiheitlichen demokratischen Gesellschaftsordnung.

Antisemitismus, so wissen wir aus langer leidvoller Erfahrung, ist ein Seismograf für den Zustand unserer Gesellschaft.

Der Historiker Christopher Clark bringt es auf den Punkt:

„Wer dem Antisemitismus anhängt, ist gedanklich nicht mehr frei. Der Antisemitismus arbeitet mit unwürdigen Gefühlen. Neid, Angst, Hass. Er beruht auf falschen Annahmen und wirbt mit unlogischen Argumenten. (…) Ein freier, unabhängig denkender Europäer lässt sich von den abstrusen Ideen des Antisemitismus nicht verführen.“ Zitatende.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, dass Kriege, Terror und Gewalt nicht der Vergangenheit angehören.

Der brutale und völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt uns seit dem 24. Februar 2022 Tag für Tag schmerzlich vor Augen:

Flucht, Vertreibung und Tod sind vor unserer europäischen Haustür bittere Realität geworden.

Durch russische Kampfflugzeuge, Drohnen, Bomben, Raketen und andere russische großkalibrige Waffensysteme, werden nicht nur ökologische Lebensräume teils irreversibel zerstört, nein, es sind vor allem die Menschen aller Altersstufen, die unter den Folgen des Krieges in ihrer Heimat unvorstellbares Leid ertragen müssen.

Seit Ende der Shoa 1945 haben wir uns an ein Leben in Demokratie, Frieden und Freiheit gewöhnt.

Doch seit dem 24.02.2023 sehen wir in den täglichen TV-Nachrichten, wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Sportzentren, Straßen, Verkehrsmittel, Parks u.v.m. brachial zerstört werden.

Zu den schrecklichen und traumatischen Erlebnissen bei vielen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die in unserer jüdischen Gemeinde Zuflucht gefunden haben, kommen Sorgen und Ängste hinzu: Wie geht es dem Vater, dem Bruder, den Freunden, Kommilitonen und Arbeitskolleg/innen, die in der Ukraine zurückgeblieben sind, um die Werte der Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung zu verteidigen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der russische Angriffskrieg auf das souveräne Staatsgebiet der Ukraine aber auch der barbarische Überfall der islamistischen Hamas-Terroristen in Israel, führen uns in erschreckender Weise nüchtern und real vor Augen, dass Menschenrechte, Demokratie, Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung und Weltoffenheit ganz und gar nicht selbstverständlich sind.

Menschenwürde, Pressefreiheit, soziale Verantwortung und Mitmenschlichkeit sind kein Automatismus.

Sie bedürfen des immerwährenden Schutzes und der ständigen Wachsamkeit.

Der selbstverständliche Respekt vor dem Mitmenschen, ohne Ansehen seines Backgrounds, seiner Hautfarbe, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung ist eine Aufgabe, der wir von uns alle mehr denn je entschlossen, stellen sollten.

Von Mahatma Gandhi, der als Morallehrer, Asket und Pazifist, zum geistigen und politischen Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung wurde, ist uns der Satz überliefert:

„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg“

Gandhi drückt damit aus, dass Frieden selbst die Grundlage und der Weg ist, auf dem wir unser Leben und unsere Beziehungen aufbauen und es darum geht, friedliche Prinzipien und Verhaltensweisen in unser tägliches Leben zu integrieren.

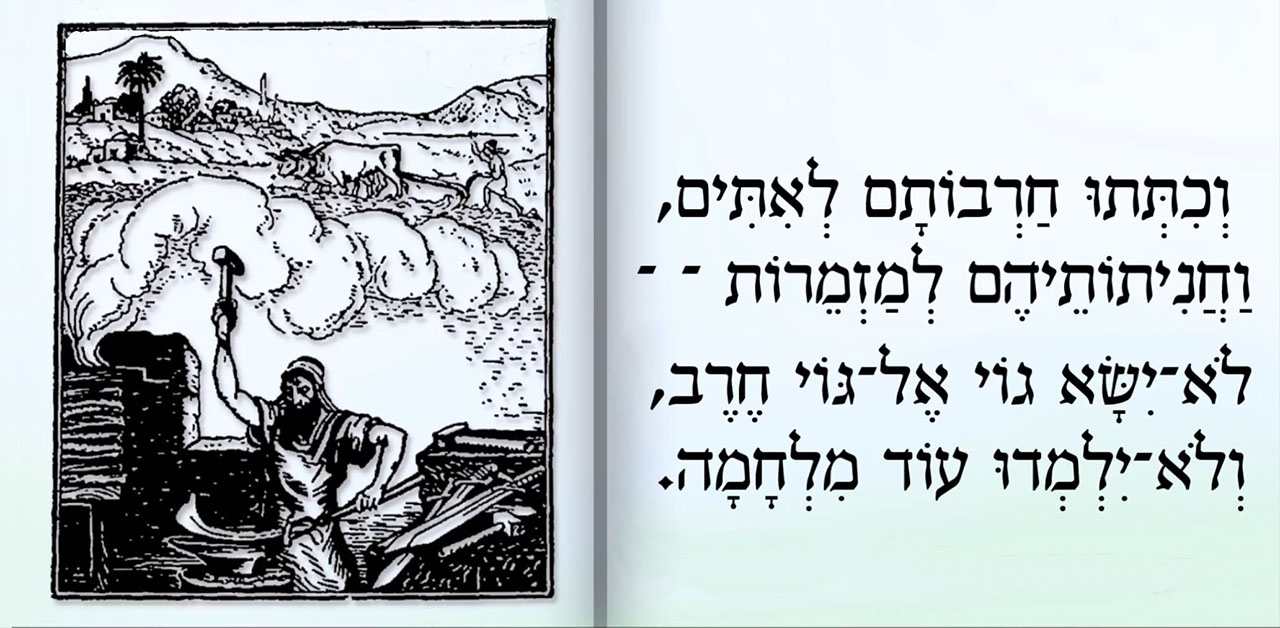

Der Prophet ישעיהו (Jesaja) spricht in seiner Friedensvision von einer Zeit, in der Kriege nicht mehr geführt werden.

Zitat:

„(…) Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Kein Volk wird gegen das andere, das Schwert erheben, und sie werden fortan nicht mehr lernen, Krieg zu führen (…)“.

Verehrte Damen und Herren, liebe Chawerim, Das sind Worte der Hoffnung auf eine Zeit im Hier und Jetzt, in der Konflikte durch Dialog, Zusammenarbeit, Frieden, Verständnis und ein Aufeinanderzugehen gelöst werden können.

In unseren Synagogen beten wir morgens, nachmittags und abends ein Gebet, bei dessen Schlusssatz der jüdische Betende drei Schritte zurücktreten muss, ehe er seine Mitmenschen mit „Shalom Alechem“ -Friede über Euch – begrüßt und das Gebet beendet.

Damit erteilt uns der Talmud (eines der wichtigsten Werke des Judentums) eine bedeutsame Lehre:

Wenn jemand Frieden stiften will unter den Menschen, so muss er ZURÜCKTRETEN können, sich zurücknehmen!

Person und Ansehen des Friedensstifters sind dabei von sekundärer Bedeutung. Das alles muss in den Hintergrund treten, soll Frieden gelingen.

Der Schlusssatz dieses Gebetes lautete:

„Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen, stiftet Frieden unter uns und ganz Israel.“

Sehr verehrte Damen und Herren,

der heutige Volkstrauertag ist eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Gedenken und Mahnung.

Er erinnert uns an die vielen Menschen, die Opfer von Gewalt, Antisemitismus, Rassismus und Kriegen geworden sind;

er erinnert uns an die noch lebenden Überlebenden des Naziterrors.

Der Tag heute ruft uns dazu auf, dass wir uns mit den Ursachen von Gewalt, Terror und Krieg auseinandersetzen.

In einer Welt, in der Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, mahnt uns dieser Tag, für Frieden und den damit einhergehenden Werten wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsbildung als einzige Option engagiert einzutreten, -zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz, damit uns dieser Frieden nicht schleichend abhandenkommt.

Vielen Dank / Shalom

v.l.n.r.:

Sharon Fehr, Ehrenvorsitzender und Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Münster; Dietrich Aden, Bürgermeister der Stadt Greven

Foto: Andreas Krumbeck, Greven