Dortmunder Gedenken an Julius Hirsch

Seit 2013 erinnert Borussia Dortmund mit einer jährlichen Gedenkveranstaltung am Dortmunder Südbahnhof an Julius Hirsch – einen der ersten jüdischen Nationalspieler der deutschen Fußballgeschichte, der 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurde. Seit 2014 trifft man sich jährlich an der Ehrentafel für die Deportierten, um an Julius „Juller“ Hirsch und die Millionen Opfer des nationalsozialistischen Terrors zu erinnern.

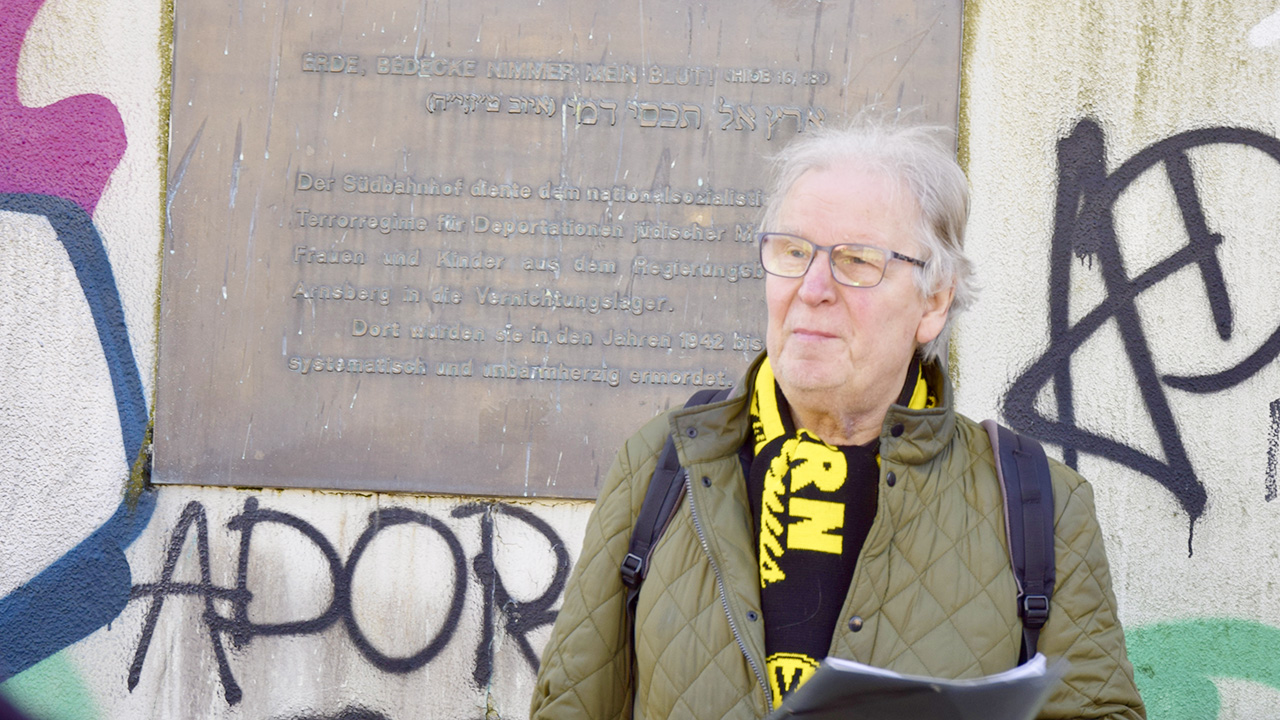

Redebeitrag vom Wolfgang Hartwich von der Arbeitsgruppe „Uns verbindet Borussia“

Lange Zeit waren jüdische Sportlerinnen und Sportler sowie ihre Leistungen aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt. Die Biografie von Julius Hirsch steht stellvertretend für viele vergessene Lebensgeschichten, die aus dem Schatten des Verschweigens und Verdrängens hervorgeholt werden müssen – bis heute sind viele von ihnen kaum bekannt.

Julius „Juller“ Hirsch

Wer war Julius Hirsch?

Er wird am 7. April 1892 als siebtes Kind einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Der fußballbegeisterte Junge schließt sich mit zehn Jahren dem Karlsruher FV an.

Bereits mit 16 Jahren debütiert er mit einem Tor in der ersten Mannschaft. In kurzer Zeit wird der schnelle, laufstarke und technisch exzellente „Juller“, wie ihn seine Fans und Freunde rufen, zu einem der besten Stürmer in Deutschland.

Am 15. Mai 1910 gewinnt er mit seiner Mannschaft durch ein 1:0 gegen Holstein Kiel die Deutsche Meisterschaft. Gemeinsam mit seinem jüdischen Angriffskollegen Gottfried Fuchs und Fritz Förderer bildet er ein Sturmtrio, das schon bald in der Nationalmannschaft für Aufsehen sorgt.

Mit 19 Jahren wird Julius Hirsch in die DFB-Auswahl berufen und erzielt am 24. März 1912 beim 5:5 gegen Holland vier Treffer. Im Sommer nimmt er an den Olympischen Spielen in Stockholm teil.

1913 wechselt er nach einjähriger Militärausbildung aus beruflichen Gründen zur SpVgg Fürth.

Am 31. Mai 1914 wird er durch ein 1:0 gegen den VfB Leipzig als Kapitän seiner Mannschaft erneut Deutscher Meister.

Der Erste Weltkrieg nimmt ihm seine besten Jahre als Fußballer. Anders als sein Bruder Leopold, der 1918 in der Schlacht am Kemmelberg fällt, überlebt Julius Hirsch und wird für seine Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet.

Er bleibt seinem Heimatverein als Jugendtrainer treu und arbeitet in leitender Stellung des elterlichen Textilunternehmens.

Er heiratet 1920 Ella Hauser, die zum jüdischen Glauben übertritt. Sie werden Eltern von Heinold und Esther. Julius Hirsch ist ein gut situierter Kaufmann und angesehener Bürger seiner Heimatstadt Karlsruhe.

Am 10. April 1933 liest Julius Hirsch in der Zeitung, dass die süddeutschen Spitzenvereine, auch der Karlsruher FV, beschlossen haben, jüdische Mitglieder auszuschließen. Noch am gleichen Tag kommt er dem Ausschluss zuvor: „Leider muss ich nun bewegten Herzens meinem lieben KFV meinen Austritt anzeigen. Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, dass in dem heute so gehassten Prügelkinde der deutschen Nation auch anständige Menschen und vielleicht noch viel mehr national denkende und auch durch die Tat bewiesene und durch Herzblut vergessene deutsche Juden gibt.“

Für Julius Hirsch beginnt ein Leidensweg aus Demütigung, Entrechtung und Verfolgung. Nach dem Konkurs des Familienunternehmens arbeitet er als Fußballtrainer und Lohnbuchhalter. Nach vergeblicher Arbeitssuche in Frankreich unternimmt er 1938 einen Selbstmordversuch. Ab 1939 war er Zwangsarbeiter auf einem Schuttplatz.

In der Hoffnung, seine Kinder zu schützen, lässt Julius sich von Ella Hirsch 1942 scheiden, er hält sich aber weiterhin täglich bei seiner Familie auf.

Am 1. März 1943 musste er sich auf Anordnung der Gestapo mit elf weiteren Personen am Karlsruher Hauptbahnhof einfinden. Er bestieg dort einen Zug mit Personenwagen, in dem sich bereits mindestens 34 Jüdinnen und Juden aus Stuttgart befanden und der mit einem Zwischenhalt in Trier weitere Deportierte zunächst nach Dortmund brachte, von wo aus die Deportation am nächsten Tag mit Güterwaggons und weiteren Zwischenhalten fortgesetzt wurde.

Vom 1. bis 3. März 1943 verschleppten die Nazis mit diesem Transport vermutlich mehr als 1.500 Jüdinnen und Juden aus knapp einem Dutzend deutscher Städte in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Hier ein Auszug aus einem Interview, das 2006 mit seiner Tochter Esther geführt wurde:

„Am 1. März 1943 habe ich meinen Vater Julius Hirsch zum Hauptbahnhof in Karlsruhe gebracht, und von dort wurde er abtransportiert, in einem normalen Zugabteil. Es war eines der schrecklichsten Erlebnisse meines Lebens.

Es war ein strahlend schöner Tag. Noch heute kann ich nicht begreifen, dass an diesem Tag die Sonne scheinen konnte! Wir haben nicht geglaubt, dass wir ihn nie mehr wiedersehen werden. Wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, sind dann alle mitten in der Nacht zur selben Zeit aufgewacht.

Wir haben damals in einem Zimmer geschlafen. Und wir haben gedacht: ,Jetzt ist etwas passiert!‘ Mein Vater hatte keinen Gedanken daran, dass ihm die Deutschen etwas antun könnten. Er hat sich das gar nicht vorstellen können, als Frontkämpfer und als bekannter Fußball-Nationalspieler. Er hing an Deutschland, er war für Deutschland – wie auch seine Brüder im Ersten Weltkrieg. Nie dachte er, dass man ihn so behandeln würde.

Wie demütigend war es für ihn, als Zwangsarbeiter auf einem Karlsruher Schuttplatz zu arbeiten. Er war ein gütiger Mensch und immer voller Verständnis. Ich habe ihn sehr geliebt und bin ihm für seine Zuneigung noch heute dankbar. Er war immer für ein freundliches und liebevolles Zusammenleben.“

In Dortmund startete der Deportationstransport am Morgen des 2. März 1943. Zuvor waren hier die bereits angekommenen unterschiedlichen Teiltransporte zusammengeführt worden. Die insgesamt zwischen 170 und 200 Deportierten aus Stuttgart, Karlsruhe, Koblenz und Trier, unter ihnen Julius Hirsch, mussten – ungewöhnlich für die Deportationspraxis der Nationalsozialisten – den Personenzug am Tag zuvor am Dortmunder Bahnhof verlassen und die Nacht in der „Börse“ auf dem Viehmarkt in der Nähe des Bahnhofs verbringen. Vermutlich gelang es Julius Hirsch so, sein letztes Lebenszeichen zu senden: eine in Dortmund abgestempelte Geburtstagskarte an seine Tochter:

„Meine Lieben! Bin gut gelandet, es geht gut. Julius. Komme nach Oberschlesien, noch in Deutschland. Herzliche Grüße und Küsse Euer Juller“.

Die Vorbereitungen für diese erste Deportation aus Dortmund nach Auschwitz hatte bereits einige Tage zuvor begonnen. Schon am 27. Februar 1943 führte die Gestapo in der Gaststätte des „Deutschen Haus“ in Brackel die in Zwangsarbeit stehenden Jüdinnen und Juden aus Dortmund und dem umgebenden Regierungsbezirk zusammen. Von dort wurden sie am Morgen des 2. März zum Dortmunder Südbahnhof gebracht, wo man auf die Deportierten aus dem Südwesten traf. Mit Stationen in Bielefeld, Hannover und Dresden erreichte der Zug in der Nacht des 3. März 1943 Auschwitz.

Es ist davon auszugehen, dass Julius Hirsch unmittelbar nach seiner Ankunft ermordet wurde.

Wolfgang Hartwich

Erinnerung von Hans Frankenthal

Erinnerungen an den Transport sind uns jedoch erhalten geblieben. Unter den aus Dortmund Deportierten befanden sich der damals jugendliche Hans Frankenthal und sein zwei Jahre älterer Bruder Ernst aus Schmallenberg. Sie überlebten Auschwitz.

Gemeinsam mit ihrem Vater wurden die Brüder ab 1940 zu Schwerstarbeit im Straßenbau gezwungen.

Am 26. Februar 1943 erhielten die Brüder die Anweisung, sich bei der Gestapo in Dortmund zu melden. Gemeinsam mit ihren Eltern wurden sie mit Zwischenstation im „Deutschen Haus“ am 2. März 1943 nach Auschwitz verschleppt. Frankenthal erinnerte sich an den Weg zum Bahnhof:

„‚Alles raus aus dem Saal!‘ Das Gebrüll der Gestapomänner weckte auch noch die Letzten, die erschöpft vor sich hindösten. […] Bevor Gestapo und Schutzpolizei den Saal räumten, mussten wir, mit Ausnahme von zehn Mark pro Person, alle Wertsachen abgeben. […]

Auf dem Brackeler Hellweg – wieder am helllichten Tag – mussten alle Juden in Straßenbahnwagen einsteigen, die sie bis zum Ostentor brachten. Von dort ging die Kolonne ungefähr einen Kilometer zu Fuß bis zum Südbahnhof. Als wir den Südbahnhof erreichten, stand der Zug, die Lokomotive unter Dampf, schon zur Abfahrt bereit. […]

Nach gut zwei Stunden hielt der Zug in Bielefeld. Als die Türen noch einmal geöffnet wurden, erkannte ich unter den versammelten Juden auf dem Bahnhof einige junge Leute aus der Lehrwerkstatt in Dortmund wieder. […]

In den wenigen Sekunden draußen war mir etwas aufgefallen, was mich stutzig machte. – Weil ich die anderen – und besonders meine Mutter – nicht beunruhigen wollte, wandte ich mich flüsternd an meinen Vater und teilte ihm mit, dass die letzten Wagen mit unserem Gepäck nicht mehr am Zug seien. ‚Da, wo wir jetzt hinfahren’, gab er leise zurück, ‚brauchen wir kein Gepäck mehr.’“

Hans Frankenthal in seinem Buch „Verweigerte Rückkehr“.

Nach der Ankunft in Auschwitz selektierte die SS Hans und Ernst Frankenthal zur Arbeit auf der Baustelle der IG-Farben und brachte sie in den dortigen Teil des Lagerkomplexes, nach Auschwitz-Monowitz. Zuvor wurden sie von ihren Eltern getrennt. Die letzten Worte des Vaters waren: „Ich werde das nicht überleben, ich bin zu alt. Solltet ihr überleben, geht nach Schmallenberg zurück“. Aufgrund seiner Schlosserausbildung konnte Hans Frankenthal einen Arbeitsplatz auf der Baustelle bekommen, der ihm das Überleben ermöglichte.

Hierzu sowie zu den täglich drohenden Gefahren schrieb er später:

„Wer bei der Arbeit zusammenbrach oder versuchte, sich zu schonen, wurde von den SS-Bewachern, Vorarbeitern und Kapos angetrieben, geschlagen oder getreten. Manche waren richtige Sadisten, die die Häftlinge einfach nur zu ihrem Spaß quälten. Die Zivilarbeiter waren nicht nur Zeugen dieser Brutalitäten – oder manchmal sogar selbst daran beteiligt –, sie wussten auch von den Vergasungen in Birkenau.“

Trotz aller Qualen und Bedrohungen gelang es Ernst und Hans Frankenthal zu überleben. Sie kehrten nach Schmallenberg zurück, wie der Vater es gewünscht hatte. Die Nachkriegszeit war für die beiden schwierig, auch weil die Schmallenberger nichts von der Vernichtung der europäischen Juden wissen wollten und den Frankenthals nicht glaubten, was sie ab und zu erzählten.

Heute erinnert der „Julius-Hirsch-Preis“ des DFB (Deutscher Fußball-Bund) an sein Schicksal. Diese jährlichen Gedenkveranstaltungen dienen nicht nur dem Andenken an Julius Hirsch, sondern auch als Mahnung gegen das Vergessen der Verbrechen des Nationalsozialismus und als Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung im Fußball und der Gesellschaft.

Foto: Frank Fullbrecht