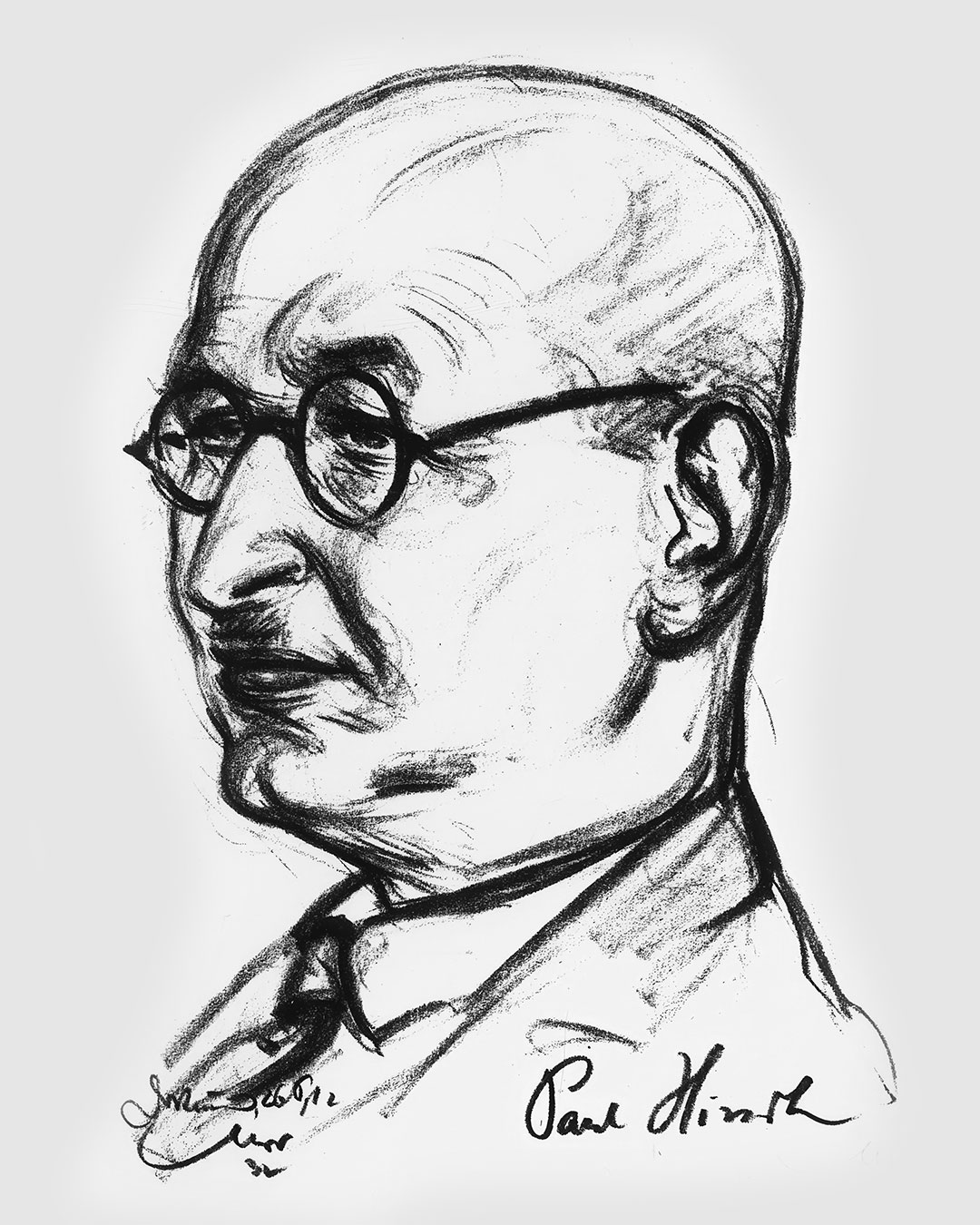

Bürgermeister Paul Hirsch – ein jüdisches Gesicht in Dortmund

Vor genau 100 Jahren, am 22. Juli 1925, wurde in Dortmund zum ersten und bislang einzigen Mal ein jüdischer Bürgermeister gewählt: Paul Hirsch – ein Mann mit Haltung, Vision und Mut. Bis heute prägt sein Wirken das Gesicht unserer Stadt.

Wer war Paul Hirsch?

Geboren am 17. November 1868 in eine jüdische Kaufmannsfamilie im brandenburgischen Prenzlau, begann Paul Hirsch zunächst ein Medizinstudium, wechselte jedoch bald zu Sozialwissenschaften und Nationalökonomie, ein Schritt, der eng mit seinem politischen Erwachen verknüpft war. Parallel arbeitete er als freier Schriftsteller und Journalist, veröffentlichte Essays, politische Kommentare und pädagogische Schriften.

Für einen jungen Mann bürgerlicher Herkunft war der Beitritt zur SPD im Jahr 1899 alles andere als selbstverständlich. Ende des 19. Jahrhunderts war die Sozialdemokratie noch die Partei der Arbeiter, nicht der bürgerlichen Elite. Zwar war die SPD eine der wenigen Parteien, die jüdische Mitglieder offen integrierte, in ihren Reihen engagierten sich viele Juden. Doch gerade im bürgerlichen Milieu, auch in jüdischen Familien, galt der Eintritt in die SPD als Tabubruch. Wer, wie Paul Hirsch, aus einem wohlhabenden Elternhaus stammte und sich der SPD anschloss, stellte sich bewusst gegen die Erwartungen seines Milieus und riskierte damit nicht nur familiären Rückhalt, sondern auch jede berufliche Perspektive im Staatsdienst. Als Jude und Sozialdemokrat galt er in konservativen Kreisen doppelt als „unerwünscht“.

Hirsch hatte den Mut, diesen Bruch zu wagen. Seine journalistische Arbeit wurde sein Sprachrohr, seine politische Überzeugung bekam ein Publikum.

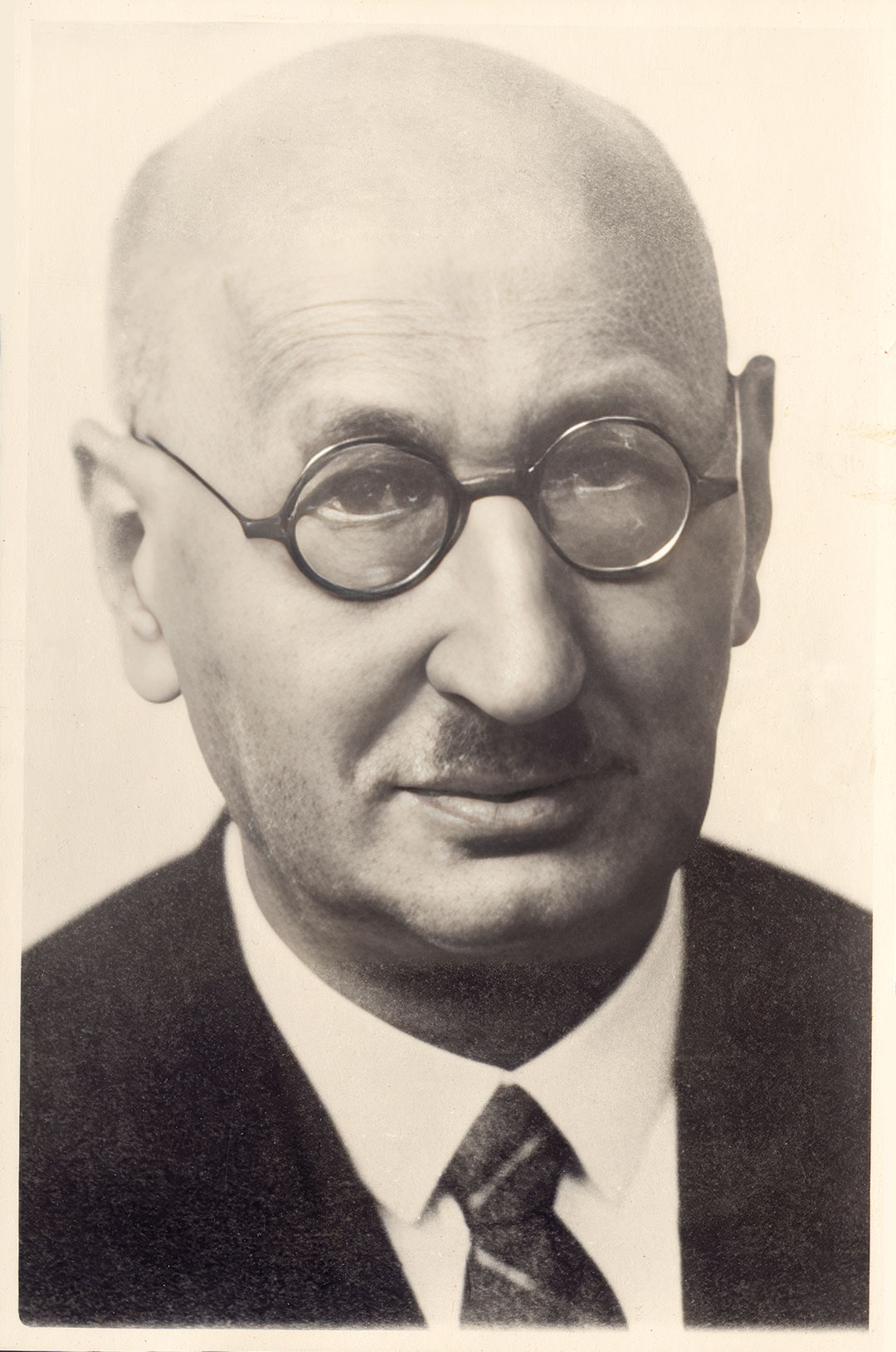

Paul Hirsch, Quelle: Stadtarchiv Dortmund

Seine politische Laufbahn begann Paul Hirsch 1900 als Stadtverordneter in Charlottenburg, 1908 zog er als einer der ersten Sozialdemokraten ins preußische Abgeordnetenhaus ein. Schnell galt er als einer der führenden Kommunalexperten der SPD und als unerschrockener und sachlicher Reformer mit Sinn für soziale Gerechtigkeit. Nach der Novemberrevolution 1918 wurde er an die Spitze des ersten republikanischen Kabinetts Preußens berufen.

Doch statt in der großen Politik zu bleiben, entschied er sich 1921 bewusst für die kommunale Ebene.

Der Bürgermeister von Dortmund

Zwischen 1921 und 1925 wirkte Paul Hirsch als stellvertretender Bürgermeister von Charlottenburg. Dann richtete Dortmund den Blick auf ihn und suchte genau das: einen klugen, weitsichtigen Kopf mit Reformwillen. Am 22. Juli 1925 wurde Hirsch vom Dortmunder Stadtrat gegen den Widerstand konservativer Kräfte zum Bürgermeister gewählt. Ein Neuanfang für die Stadt, mit einem Mann, der Provinzialismus durch Weitblick ersetzte.

„Wir müssen Dortmund Raum geben – für Menschen, für Zukunft, für Zusammenhalt“, sagte Hirsch einmal und tat genau das. Im Jahr 1928 leitete er die Eingemeindung von 22 umliegenden Orten ein, darunter Hörde, Aplerbeck, Westerfilde, Lütgendortmund und viele weitere Vororte. Orte, die heute selbstverständlich zu Dortmund gehören, wurden unter seiner Regie Teil einer gemeinsamen Stadt. Dortmund wuchs sprunghaft auf über 500.000 Einwohner und wurde flächenmäßig zur zweitgrößten Stadt Deutschlands.

Er machte aus einer industriell geprägten Mittelstadt eine urbane Metropole mit Raum für Wohngebiete, Parks, Gewerbe, Wissenschaft – und für die Menschen. Wer heute in Dortmund lebt, lebt in der Stadt von Paul Hirsch. Seine Vision lebt in unseren Stadtteilen, Straßen und Schulen weiter.

Hirsch wusste: Eine moderne Stadt braucht mehr als Straßen und Verwaltung. Sie braucht Kultur, Wissenschaft, Bildung, Orte für Begegnung und Denken. Während seiner Amtszeit förderte er Bibliotheken, Theater, Vortragsreihen und wissenschaftliche Initiativen. Zwar sind viele dieser Projekte heute nicht mehr namentlich bekannt, doch der Geist, den sie atmeten – Offenheit, Bildung, Teilhabe – hat in Dortmund Wurzeln geschlagen. Auch das verdanken wir ihm.

Hirsch war kein grauer Bürokrat. Er stand für soziale Gerechtigkeit, für praktische Lösungen, für klare Worte und für eine innere Wärme, die in seinen Reden spürbar war. Genau das machte ihn angreifbar. Ein jüdischer Politiker in einer der wichtigsten Städte des Ruhrgebiets, der das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung genoss – das war für viele Konservative und Nationalisten ein rotes Tuch.

Ausgegrenzt, entrechtet, verarmt

Mit dem Erstarken des Nationalsozialismus nahmen die Anfeindungen zu. In den letzten Monaten seiner Amtszeit wurden Steine in seine Fenster geworfen, ein klar antisemitischer Angriff. Die politische und persönliche Bedrohung wurde so massiv, dass Hirsch bereits 1932 – ein Jahr vor Ablauf seiner Amtszeit – sein Pensionsgesuch stellte und nach Berlin zurückkehrte. Dort trat er wieder in die Jüdische Gemeinde ein und engagierte sich ehrenamtlich. In Zeiten wachsender Verfolgung suchte er wieder bewusst die jüdische Gemeinschaft auf.

Als verdienter Beamter hätte Hirsch Anspruch auf eine kommunale Pension gehabt. Doch 1934 wurde ihm diese willkürlich entzogen, allein aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Wie viele andere jüdische Beamte verlor er durch den „Arierparagraphen“ alle Versorgungsansprüche. Hinzu kam: Die Inflation der 1920er Jahre hatte seine Ersparnisse entwertet, Rücklagen waren kaum vorhanden. Sein Konto wurde gesperrt, er verlor seine Wohnung und musste mit seiner Frau in ein Zimmer im Berliner „Judenhaus“ ziehen, ein Ort der zwangsweisen Zusammenlegung jüdischer Bewohner.

Am 1. August 1940 starb Paul Hirsch an den Folgen von Unterernährung und Entkräftung. Ein Jahr später nahm sich seine Frau Lucie das Leben, nachdem sie den Deportationsbescheid erhalten hatte. Seine Töchter Eva und Thea überlebten: Eva wanderte in die USA, Thea nach Peru aus. Dort lebt bis heute ein Teil seiner Nachkommen.

Selbst nach seinem Tod war Hirsch Ziel nationalsozialistischer Hetze: Im Propagandafilm „Der Ewige Jude“ wurde sein Bild als „Beleg“ für angeblich schädlichen jüdischen Einfluss gezeigt – ein grausames Beispiel, wie weit Verachtung und Manipulation reichten.

Dortmund erinnert sich

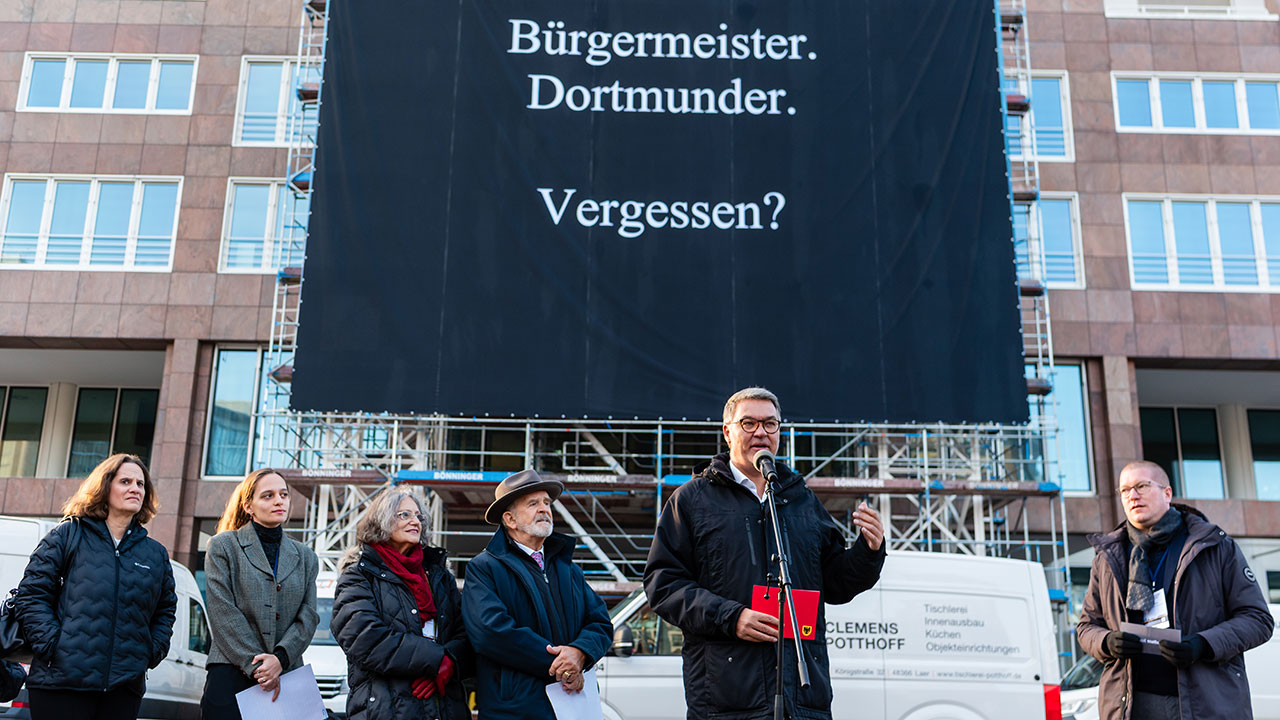

Erst in den letzten Jahren kehrt Paul Hirsch zurück in das Bewusstsein der Stadt. 2023, beim internationalen „Mayors Summit Against Antisemitism“, wurde am Rathaus ein großflächiges Wandbild zu Ehren Paul Hirschs enthüllt. Zur Einweihung kamen auch Nachfahren aus der ganzen Welt.

Gleichzeitig rief Oberbürgermeister Thomas Westphal den Paul-Hirsch-Preis ins Leben, ein Preis für Menschen und Initiativen, die sich für Zivilcourage, jüdisch-christliches Miteinander und gesellschaftliches Engagement einsetzen. Ein Preis, der sein Vermächtnis würdigt und weiterträgt.

Hirsch war nicht nur Dortmunds erster und bislang einziger jüdischer Bürgermeister, sondern auch der erste Jude an der Spitze der preußischen Regierung. In allen seinen Ämtern – in Berlin, in Preußen, in Dortmund – setzte er sich mit Überzeugung für ein gerechteres, demokratischeres und sozial verantwortliches Gemeinwesen ein.

Heute, 100 Jahre später, leben wir in einer Stadt, die Paul Hirsch entscheidend mitgestaltet hat. Wir bewohnen Stadtteile, die er eingemeindet hat. Wir leben mit einer Infrastruktur, die seine Handschrift trägt. Paul Hirsch steht für das, was demokratisches Engagement bedeuten kann: Vision, Mut, Verantwortungsgefühl. Für ein Dortmund, das Raum gibt – für Menschen, für Vielfalt, für Zusammenhalt.

Hana Kopelewitsch

Foto: Leopold Achilles